多くの会社が技術の棚卸しに失敗しています。なぜ失敗するのでしょうか?それは棚卸し後のことを考えていないからです。棚卸し後には、現場の技術者が棚卸し結果が活用しテーマ創出をする状況になっていなければなりません。その全体像が描けていますか? 描けないまま棚卸しを始めると「使われない技術一覧表」 ができるだけです。 あなたは全体像を描いてから始めますか?それともいきなり棚卸しに着手しますか?

「この一覧表、誰が使うんですか?」

もし、誰かにそう問われたとしたら…あなたは、どんな言葉を返せますか?

技術の棚卸しを進めること自体は、もはや珍しい取り組みではありません。

しかし、実際にその“成果物”を使って誰かが行動を変えたかと言えば、答えに詰まってしまう。

棚卸しの結果はそんな状態になってしまうことがあります。

問題は、“可視化”をゴールにしてしまったこと。

本来求められているのは、「技術をどう活かすか」を逆算された棚卸しだったはずです。

多くの技術戦略部が、棚卸しを起点に全社を動かすことができずにいます。

何が足りないのでしょうか?

実はそこには、多くの企業が繰り返し陥っている“共通の落とし穴”があるのです。

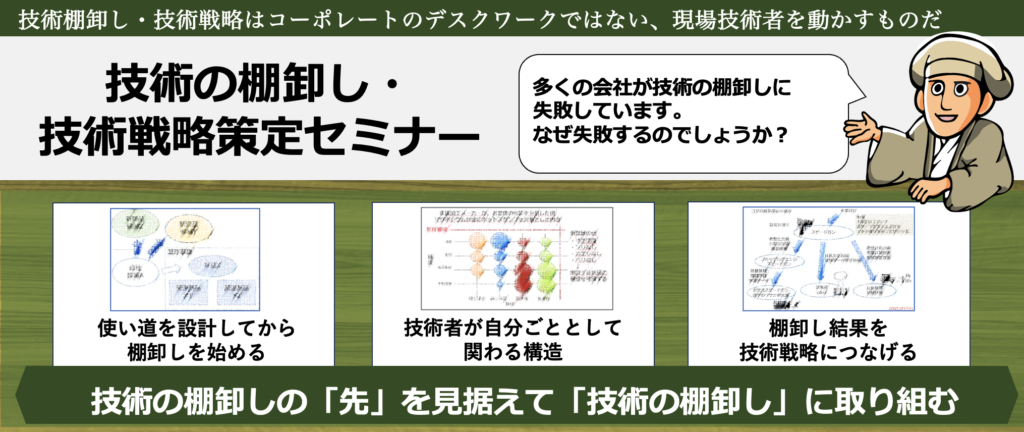

「“戦略につながる棚卸し”には、3つの条件があった」

多くの技術戦略部門が見落としていること。

それは、「成果につながる棚卸し」には明確な条件があるという事実です。

この3つの条件を満たせているか、自分に問いかけてみてください。

条件1:最初に“使い道”を設計してから、棚卸しを始めているか

ほとんどの棚卸しは、「まず一覧表を作ってから、あとで考える」アプローチです。

ですが実際には、“どの判断に使いたいのか”を明確にしてから棚卸しを設計しなければ、そのデータが使われることはありません。

条件2:技術者が「自分ごと」として関われる構造があるか

現場の技術者が関わってくれない…それはよく聞く悩みです。

でも、その原因は「時間がない」からではないんです。

彼らが関わる“意味”や“成果の先”が見えていないだけなのです。

条件3:棚卸しの結果を“戦略”に接続するストーリーがあるか

可視化しただけでは終わらない。

技術の棚卸しは、R&Dテーマの見直しや新テーマ創出、技術マーケティングとの連携など、組織の意思決定につながるストーリーとセットでなければ、現場に影響を与えられません。

…しかし。

この3つすべてを、自分ひとりで満たすのは正直、至難の業です。

では、どうすればこの高いハードルを超えられるのでしょうか?

それを叶える方法があります。

「技術者が見ない、活用しない」技術の棚卸しにサヨウナラ

先ほどの3つの条件。これらをすべて満たしたうえで、しかも時間がかかりそうな手作業を短時間で実現できる方法があるとしたら――少し気になりませんか?

それが、今回ご紹介する『技術の棚卸し・技術戦略策定セミナー』です。

このセミナーでは、棚卸しそのものを目的とするのではなく、“技術戦略につながる棚卸し”の設計から実践までを一気通貫で学ぶことができます。

たとえば、

●現場の協力が得られない理由

●可視化が無意味になるパターン

●一覧表が「死蔵データ」になってしまう理由

こうした「本当の失敗の原因」を紐解いたうえで、どのように目的から逆算し、技術部門や研究所と連携しながら、横串でテーマを生み出す導線を描くかまで具体的に解説します。

その結果、「この棚卸しは、ちゃんと“戦略の役に立つ”」と、現場・上層部・他部門からも信頼される技術戦略が実現するのです。

このセミナーの特徴は↓

1. 棚卸し作業は“最小限の負荷”で終わらせられる

時間がかかる、粒度がバラバラ、誰も見ない――。

そんな「棚卸しあるある」を根本から変えるために、生成AIを使って情報整理を短時間で仕上げる実践手法を紹介します。

「どれだけの粒度で書けばいいのか?」「どれだけ時間をかければどういうベネフィットが得られるのか?」という現場の悩みに、はっきり終止符が打てるはずです。

2. 結果の“活用設計”まで一気通貫。だからテーマ創出につながる

多くの棚卸しが失敗するのは、完成したあとに「で、どうするの?」となるから。

このセミナーでは、最初から“出口(活用のされ方)”を定義し、技術者との連携、マーケティング部門との接続、テーマの種の発掘までを設計します。

3. 技術戦略部と現場技術者の“温度差”を埋める仕組みを学べる

実は一番難しいのはここです。

現場の技術者が「やらされ感」で参加している限り、何も変わりません。

本セミナーでは、“関わりたくなる棚卸し”の構造そのものを解説します。

初めて棚卸しをする方には、「技術部門に巻き返されて(自分の任期が)終わった」と棚卸し経験者が語る理由が分かるでしょう。失敗しない棚卸しにするには必須です。

この3つが揃っているからこそ、“棚卸しをやっても誰も使ってくれない”という不安が消え、自信を持って上司にも現場にも説明できるようになるのです。

セミナー受講者の声

本日のセミナー、ありがとうございました。今日は以下の手法が非常に参考になりました。

①技術の棚卸しが生成AIで簡単に作成できること、その技術はソリューションカタログにまとめることで技術交流に活用できること。

②知財の担当をしているので、知財情報を使ったサプライチェーン全体の把握や課題の先読みができること。

非常に役立ちました。ありがとうございました。

2025年3月 当社セミナーにご参加いただいた際にご記入いただきました

新規事業テーマの創出という課題に取り組んでいますが、技術の棚卸、顧客の潜在課題の調査など、時間をかけて行っても活用できていないという状況に正に陥っています。①顧客の潜在課題の発掘、F軸の考案など、生成AIをうまく活用して進める点が最も印象に残った点です。これまで時間をかけて作成してた部分をできるだけ短時間で行い、その後の部分に時間をかけるというのはかなり有用であり、むしろそれが当たり前になりつつあるということを実感しました。②特に顧客の潜在課題の発掘については手法などさらに深堀したいと思いました。

2025年3月 当社セミナーにご参加いただいた際にご記入いただきました

・生成AIを用いて、1週間程度でテーマ骨子を創出できることが説明され、非常に参考になった。

・F軸をみつけるため、自社独自技術と組み合わせるとよいという話があったが、かならず、自社独自技術がなくても、テーマ創出可能な手法を提案されていたことが印象に残った。

2025年3月 当社セミナーにご参加いただいた際にご記入いただきました

技術の棚卸しの重要性について理解できた。セミナーを受けて、自社にはどんな技術があるのか把握しきれていない部分があると思ったので、技術棚卸しを行いたいと思いました。また、最終製品まで作らない開発(材料開発)の場合の進め方については深堀りしなければならないと感じました。技術棚卸しの方法について(自社製品はない)の具体的手法はこれから検討をして進めていきたい。

2025年3月 当社セミナーにご参加いただいた際にご記入いただきました

差別化とはF軸の創出であること、道具を上手く活用することで効率的にできる作業があることが印象に残りました。

(A~E軸の中で)ナンバーワンであることも大事だが、F軸というオンリーワンの軸が必要ということを、分かり易くご説明いただけて良かったす。もともと知財部門に在籍していたこともあり、現在の業務内でテーマを提案するにあたって、自社技術・他社技術の技術一覧マップを作成しているのですが、出来上がったものをどう活用していけばよいかが分からずにいました。どういうタイミング・内容で他部門に情報共有を行うか、どこまでは自分でやるかなど含め、技術の棚卸の先の具体的なアクション例が分かり、今後の進め方の参考にさせていただきたいと思いました。テーマ創出にあたっては、効率化できる部分に多く時間を割いていることは実態としてあり、大変な作業だからやる気が出てこないという節はあるのかなと感じています。道具を上手く活用することで、最初のハードルを下げることもできそうだと思いました。

2025年3月 当社セミナーにご参加いただいた際にご記入いただきました

その他のお客様の声はこちら

はじめに

- 講師紹介とセミナーの目的

- 高収益を実現する技術戦略とは何か

R&Dの課題と変革の必要性

- R&Dの現状とよくある問題点

- ゾンビテーマと低収益構造の正体

- 技術戦略と組織レベルのズレ

技術の棚卸し:死んだ手法を再生させる

- 技術棚卸しの陥穽と再定義

- 技術の分類(基盤技術・コア技術・周辺技術)

- 技術プラットフォームの考え方と構築

F軸:高収益を生む差別化の軸

- F軸とは何か?(同軸競争の否定)

- ソリューションビジネスへの転換

- 技術融合による独自性の創出

技術戦略の策定プロセス

- 現在の技術資産と将来の戦略軸

- 技術マーケティングの構造化

- 全社技術戦略の積み上げ型設計

R&Dテーマ創出とパイプライン管理

- パイプラインマネジメントの導入

- ゾンビテーマ評価とベビーテーマ育成

- テーマ評価制度と資源配分の仕組み

用途探索とトレンド分析手法

- アプリケーションマップと用途探索

- 潜在課題発掘シートの活用

- 市場・競合分析の調査法

ソリューションのカタログ化と顧客提案

- 技術カタログ・セミナーによる提案活動

- 顧客課題に応じた再編集の方法

- 顧客との技術交流事例(ヤマハ発動機など)

部門横断とオープンイノベーションの推進

- 横のつながりと実験主導の文化づくり

- コーポレート部門による事業部支援の5つの方法

- 戦略の整合と現場からの戦略創出

生成AIを活用した技術棚卸しとテーマ探索

- 自社技術の構造化と再利用

- 生成AIによる用途探索の実例

- 電磁波シールド材を例としたF軸思考の実践

技術戦略の評価と投資判断

- 投資対効果(ROI)によるテーマ評価

- 優先順位とリソース配分の考え方

- コア技術候補の抽出と評価マップの活用

まとめと実行に向けた提案

- 技術の棚卸しの「次」のアクション

- テーマ創出と人材育成の仕組みづくり

- 研修・支援サービスと事例紹介

株式会社如水・代表・弁理士 中村大介

最少の投資で最大の効果を上げる研究開発の仕組みづくりを支援する高収益技術経営のコンサルタント。

弁理士でありながら弁理士の独占業務に甘んじず、知財を生かした高収益技術経営で経営者を支援する数少ない専門家。

成熟ものづくり企業の新商品・新事業創出法「キラー技術開発法」で数十社のクライアントを支援し実績を上げている。 中には、ほとんど手間がかけずに、粗利90%以上の事業と優良な知財を両立させるクライアントも輩出するなど、効果的なR&Dを実現するノウハウには定評がある。

3つの仕組み

①潜在ニーズを先取りする技術マーケティングの仕組み

②研究開発テーマ創出・知財形成の仕組み

③持続的成長を保証する技術戦略の仕組み

を連携させて最少の投資で最大の効果を上げる研究開発の仕組みづくりが強み。

NEC、ガートナージャパンを経てベンチャー企業を設立。粗利9割の高収益ビジネスを実現したものの、その事業が模倣されたことをきっかけに弁理士に。

現在では技術と知財の専門家として数多くの企業経営者を支援している。

当社クライアントの例(守秘義務の関係上、公開はしておりません)

| ・大手自動車メーカー ・大手自動車部品メーカー ・大手医薬品メーカー ・大手化粧品メーカー ・大手化学メーカー ・大手エンジニアリングメーカー ・大手機械メーカー ・中堅機械部品メーカー ・大手インフラ部品メーカー ・大手機能化学品メーカー | ・大手電気メーカー ・大手食品メーカー ・大手菓子メーカー ・大手電機メーカー ・大手材料メーカー ・大手化学メーカー ・大手エネルギー ・中堅商社 ・中堅エンジニアリングメーカー ・中堅機械加工メーカー その他多数 |

セミナー詳細

| 開催日 | 配信開始後7営業日以内にご視聴ください。 |

| 所要時間 | 約2時間半 |

| 会場 | オンライン受講 |

| 参加費用 | 1名 33,000円(税込み) |

| 主催 | 株式会社如水 代表者 中村大介 京都市下京区中堂寺南町134ASTEMビル8F |

| 受講環境 | Chrome、Firefox環境でご利用ください。 以下のブラウザは動作しません。 ・IE ・Safari |

| 資料 | PDFにて提供 |

- お申込み

- 下のフォームに沿ってお支払いください。

- 申し込み確認メール兼請求書の受信

- お申込み内容を確認するため、当方からメールをお送りいたします。ご確認下さい。

- お支払い

- 上記確認メールは請求書を兼ねております。内容に沿ってお支払ください。なお、請求書はPDFやご郵送もできます(別途手数料をいただきます)。フォームからご選択ください。

- セミナー当日

- オンライン・録画セミナーの場合、2営業日前までに資料PDFと参加URLをお送りします。ご案内に沿ってお越しください。

- 会場での参加の場合、2営業日前までに再確認のご案内を差し上げます。ご案内に沿って直接会場までお越し下さい。

返金について

セミナー終了後にご申請頂ければ、7営業日以内にご指定のお振込先までお返金致します。

領収書の発行について

基本的に銀行振り込みの控えをもちまして領収書の代わりとさせていただいております(会社経費の精算をしたい場合には、振込控えをご利用ください)。 もし、別途領収書の発行が必要な方は別途メールでご依頼ください。(領収書発行手数料1,100円税込をいただきます)。

キャンセルについて

お客様のご都合によりキャンセルをされる場合は、開催の7営業日前までに事務局までご連絡ください。 その際は、お預かりした参加費よりご返金にかかる手数料を差し引いて、ご返金させていただきます。それ以降のご返金は一切受け付けておりません。

参加席の譲渡について

お席の譲渡は可能ですが、その場合は必ず事務局までご連絡ください。

申込みはこちらからどうぞ

(「技術の棚卸し」をお選びください)