代表者よりメッセージ

当サイトにお越しいただきありがとうございます。株式会社如水、代表の中村です。

右のアイコンは企業ロゴとしても使っている「如水くん」です。

当社は、BtoB,BtoC問わずメーカー様を対象としてコンサルティングを行っており、粗利50%以上の高収益事業を創出することを目標に掲げています。大きな数字に見えるかもしれませんが、当社がコンサルティングを行った中には、実際に粗利50%以上の事業を創出された例もあります。

この目標を実現するため、以下3つの仕組み作りを進めています。

①潜在ニーズを先取りする技術マーケティングの仕組み

②高収益が期待できる研究開発テーマ創出・知財形成の仕組み

③持続的成長を保証する技術戦略の仕組み

本稿では、この3つの仕組み作りについて解説していきます。また、初めての方向けに、当社コンサルティングについての考え方と、当社の利用方法についてご紹介します。

R&Dトランスフォーメーションの事例

数十億円企業(単一事業)のR&Dから、数兆円企業(複数事業+研究所)のR&Dトランスフォーメーションまで、幅広く実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

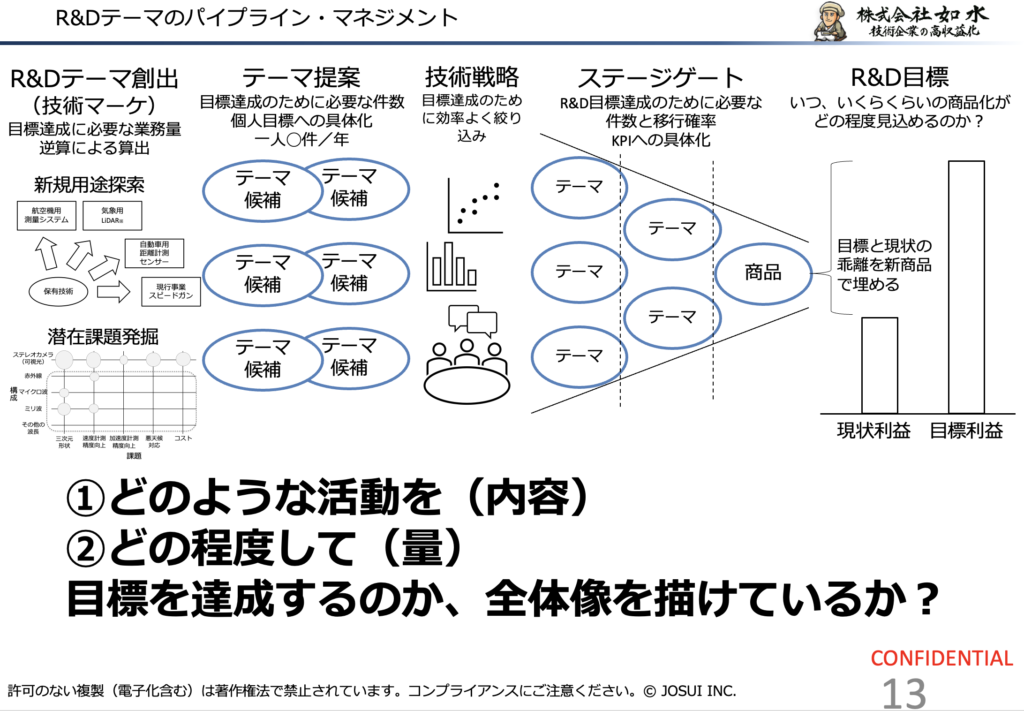

経営者に必須のR&Dパイプライン・マネジメント

ROEを向上させるためには成長投資が必要です。当社は成長投資にはR&Dパイプラインマネジメントが必要だと考えています。パイプラインの見取り図はこちらです。詳しい資料を差し上げています。こちらからご請求ください。

この図は右から見てください。R&D目標に関する棒グラフを参照すると、目標利益と現状利益のギャップが明確に確認できます。このギャップを定量化することは、開発活動の計画段階で非常に重要です。

このギャップを解消するためには、新しい開発テーマの提案が不可欠です。ステージゲートという方法で、これらの開発テーマを管理しています。例えば、3件のテーマを開始しても、成功するのは1件だけで、成功率は1/3という計算が得られます。つまり、1件の成功を目指す場合、3件のテーマ提案が必要になるわけです。

この確率をもとに、商品化に成功した場合の見込み利益を計算すると、期待値が得られます。そして、この期待値が先ほどのギャップを埋めるための指標となります。

テーマ提案の際には、複数の「テーマ候補」が挙がりますが、これらの候補全てに予算を配分するわけではありません。実際にテーマとして採用されるのは、テーマ候補の中の一部です。たとえば、3件のテーマを始めるためには、6件のテーマ候補が必要となり、確率的には1/2の成功率となります。結論として、1件の商品開発の成功には、6件のテーマ候補が必要とされるわけです。

R&Dパイプライン管理の確率は、提案されるテーマの質によって変動します。この確率をKPIとして管理し、向上を目指す努力が必要です。また、R&Dのテーマ提案を行う際には、適切な企画活動が求められます。用途探索や潜在課題発掘といったテーマ提案手法を利用し、企画活動の効率化を図るためのマニュアルや手順が存在します。

最後に、このような一連の流れを「パイプライン」として捉えると、高収益企業ではこのような仕組みを活用し、事業を拡大しています。

パイプラインを支える技術戦略

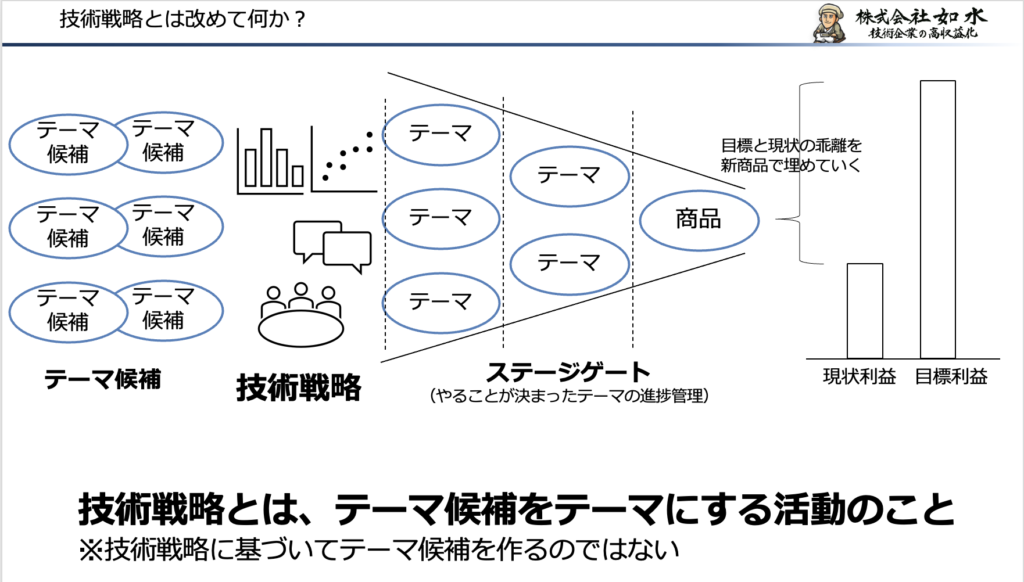

「鶏が先か卵が先か」ではありませんが、「技術戦略が先かテーマが先か?」と問われればどう答えますか?

当社はテーマが先という考え方を持っています。テーマを出すのが先、技術戦略はテーマの取捨選択をしたその後にあるという整理です。以下の図にある通り、テーマ候補(左)から取捨選択して実行するテーマを決めていくのが技術戦略です。詳しい資料を差し上げています。こちらからご請求ください。

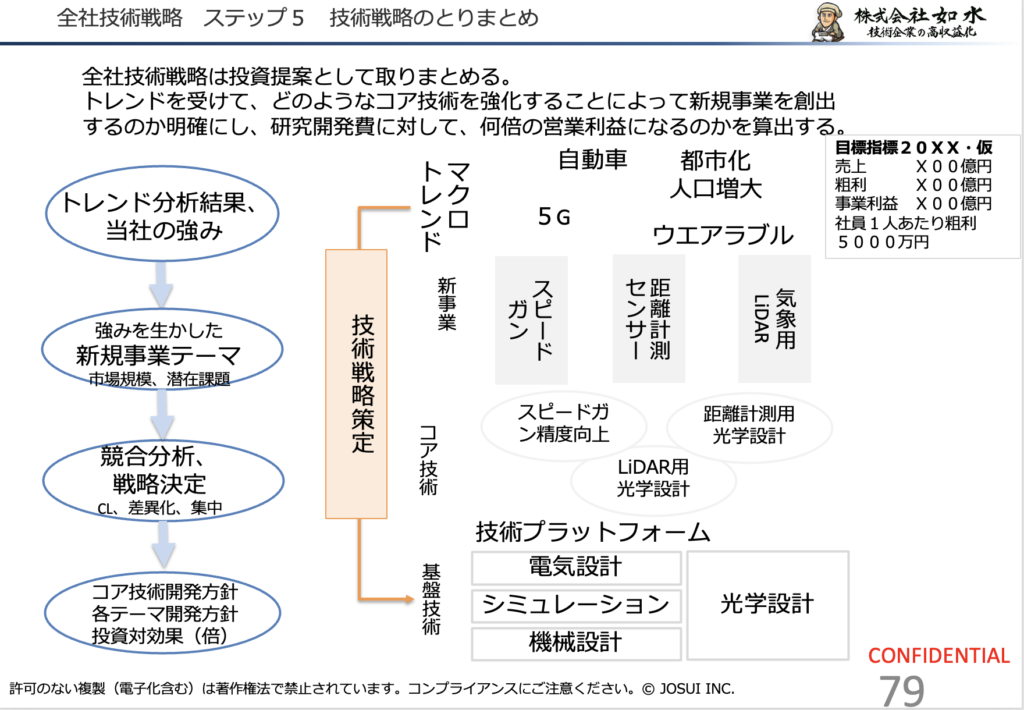

自社の研究開発方針の策定、新規事業の開拓など、技術に関して自社が進むべき道筋(技術戦略)の可視化作業は会社経営において欠かすことができません。

戦略策定において最も基本となることは目指すゴールを定めることですが、技術戦略の要素は、①会社として解決すべき課題(マクロトレンド)がなにか?、②どのような新事業を創出できるのか?、③その際コアとなる技術はなにか?④基盤となる技術プラットフォームはなにか?に答えることです。

一方で、現状テーマを進めていけばどの程度の売上が生じ、新規テーマで補わなければならない売上はいくらなのか、明確になっているでしょうか。この両方が数値として表されない限り、技術戦略を策定することはできません。結果として、新規テーマを作りすぎて、どれも中途半端に終わってしまう、というような資源の非効率な分配が起きてしまいます。

これを避けるため当社では、パイプラインによる現状の可視化を推進しています。まだ形になっていない新事業が生み出す利益を予想し、数字にするためには経験と工夫が必要です。

当社は、事業全体の数値化や知財情報の扱い方などテクニカルな業務について、セミナーや演習を通して継続的に指導を行っています。こうした活動を通して、時代や環境に対応できる強い企業の仕組みと人材を作ることが当社の目標です。

潜在課題を解決する技術マーケティング

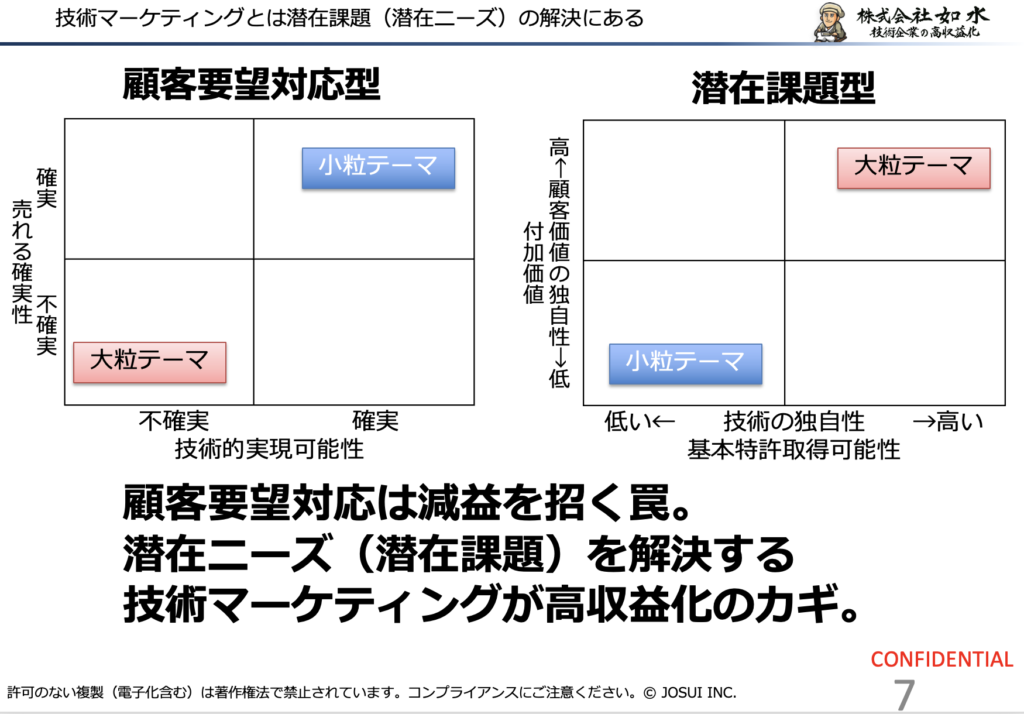

高収益事業を創出しそれを維持するためには、「潜在課題を解決する独自価値を提供し、他社に模倣されない製品開発」が必要となります。これを実現するのが「技術マーケティング」です。詳しい資料を差し上げています。こちらからご請求ください。

「こういう製品・サービスが欲しい」という顧客の顕在化した要望・課題に応えているだけでは、高収益事業を創出できません。顧客自身も気付いていない潜在的なニーズ、潜在的課題を見つけ出し、それを満足させることで高収益事業となるのです。

また、その価値の提供に自社独自の技術が必要であれば、他社の模倣が困難であり、他社の参入障壁が高まるため、高い収益を維持できます。

以上のような潜在課題の発掘、自社コア技術による解決からなる一連の流れを、当社では「技術マーケティング」と呼びます。この技術マーケティングこそ、粗利50%以上の高収益事業を創出するための基本となります。

では、具体的にはどうやって潜在課題を発掘し、コア技術を使って課題を解決するのでしょうか?

「潜在課題を発掘し、コア技術を使って解決する」と書きましたが、本当のところ、その順序は逆であることが多いです。潜在課題を見つけたとき、顧客に「ちょっと待ってて」と言って、そこから使える技術を探していたのでは商機を逃してしまいます。

実際は、顧客の課題を解決できる技術群を予め用意しておき、潜在課題を見つけたとき、すかさず「これを使えば解決できます」と解決策を提示できることが望ましいでしょう。営業には常に瞬発力が求められます。

よって、営業をする社員や潜在課題を探している社員の手の中には「ソリューションがまとめられたカタログ」が必要です。

この「ソリューションカタログ」を用意する方法として、当社は「技術の棚卸し」という手順を経ることを推奨しています。この方法は特にBtoB材料メーカーに有用な手法です。

棚卸しとは会計上の資産管理を行うために在庫を全て計数する作業です。転じて、技術の棚卸しは技術を一旦全て洗い出し、整理する作業のことを指します。技術を棚卸しし、適切な手順でまとめることで、技術のカタログが出来上がります。ソリューションカタログは、顧客と話して潜在課題を発掘する場面で、大変有効なツールです。

他にも、顧客から潜在課題を引き出すためには様々な工夫が必要です。

自社製品について、「使いにくい点などありませんか?」と質問をしても、得られる答えも漠然とした願望か、既に顕在化している課題のみでしょう。どうやって自社製品を使っているのか?どのようなときに使っているのか?使用頻度は?誰が使うのか?などと具体的に聞くべきです。

こうしたノウハウは個人の中に蓄積され、その道のベテランならば無意識で行動に結びついていますが、それが個人の中に留まっている場合が散見されます。これでは、企業全体として、潜在課題を発掘する力が強化されません。

潜在課題の発掘が上手い企業とは、ヒアリングに関するノウハウを適切に共有する企業のことです。こうした企業では、ノウハウの共有方法が他と異なります。顧客に聞くべきことを潜在課題発掘シートとしてまとめ、共有し、更新していく。そうした一連の流れがシステムとして確立されているべきです。

技術マーケティングの詳細については「BtoB技術者の技術マーケティングがざっと分かる解説」をご参照ください。

ここまでに述べた「ソリューション・カタログ」や「潜在課題発掘シート」というツールの他にも、潜在課題を発掘する手段は多岐に渡ります。中でも、とても強力な課題発掘方法が「IPランドスケープ」です。

研究開発テーマの創出

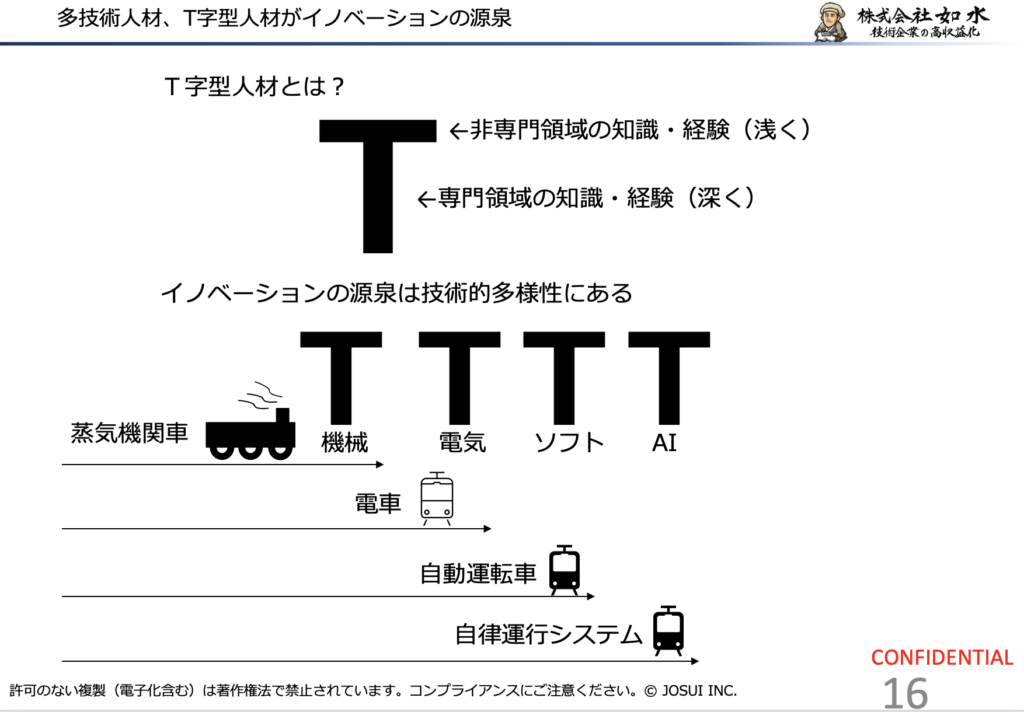

当社のテーマ創出の考え方が2つありますので説明します。1つ目は、企画部門が企画し実効は技術者がやるという考え方を取りません、企画者イコール実行者(技術者全員がテーマ企画者)という考え方です。これは、技術者の創意工夫を促し技術者のT字型人材化(多能技術者化、多能工化)がイノベーションの源泉であるという考え方に基づいています。詳しい資料を差し上げています。こちらからご請求ください。

2つ目は、商品開発はソリューションを志向する一方、研究は新規技術プラットフォームを志向するという役割分担です。そして研究は新しい技術分野の獲得に注力をするべきであると考えています。なお、ソリューション(課題解決)は技術マーケティングの項目で述べていますのでここでは割愛します。

図に示すように、イノベーションの源泉は技術的多様性にあります。この多様性を厳密に考えると、多様性とは単に多様であれば良いわけではありません。要(かなめ)となるのは新規技術の獲得にあるのです。「どのような新規技術を獲得すれば、どのように既存事業とのシナジーが生じるのか?」を考えるのが研究者の技術の目利き力なのです。

技術の目利き力を上げる力こそが研究テーマの創出力です。当社では、このテーマ創出力を上げるための方法論を、誰でも簡単にできる手順(マニュアル)にして提供しています。

IPランドスケープ

当社は、IPランドスケープとは「競争優位を作るための知財情報活用」と定義しています。潜在課題の発掘や、技術戦略の策定を強力にサポートします。詳しい資料を差し上げています。こちらからご請求ください。

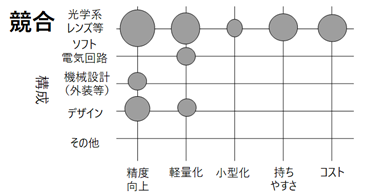

アメリカの経営学者 マイケル・ポーターの言を借りれば、「競争とは、他社と異なる道筋を選ぶこと」です。独自の価値を提供しようとするならば、他社と同じ道を歩むことに意味はありません。価格競争に陥り、両者ともに破滅してしまいます。これを回避するためには、知財情報を活用することが効果的です。IPランドスケープは、自社が立っている場所、他社が立っている場所、業界全体が進む方向を明確にし、自社が進むべき「他社と異なる道筋」を指し示します。

IPランドスケープをより具体的に説明するなら、特許情報の精査と意味ある形にまとめる活動、及びその情報の活用、と言えるでしょう。

競合他社の動向を知りたければ、彼らのここ10年ほどの特許を集め、「何を課題としているのか?」、「どのような技術を使っているのか?」、「頻出するキーワード」、「自社との違い」などの情報を意味ある形にまとめていきます。

IPランドスケープにおいて重要なのは「意味ある形にまとめる」という部分であり、ここが一筋縄ではいかない点でもあります。

基本的にIPランドスケープで手を動かすのは知財部などの専門部署ですが、まとめられた情報を使うのは技術者や経営者達です。まとめられた情報は、技術者や経営者にとって意味ある形でなければなりません。つまり、知財部が有益な情報を提供するためには、技術者のように深い専門知識や、経営者のように広い視野が必要なのです。そうでなければ、技術者や経営者にとって有益な情報とはなり得ません。これは、料理人に対して、お客の出身地や嗜好を考慮して料理を提供せよ、と言っているようなものでしょう。

当たり前ですが、上記のような、幅広い知識を複合的に組み合わせた情報の可視化、提案業務は誰にでもこなせるものではありません。こうした無謀な業務をさせようとすることがIPランドスケープが上手くいかない原因です。

そこで、当社はIPランドスケープに関する業務をマニュアル化することを提案しています。さながら飲食チェーン店のように、決められたメニューを決められた手順に従って料理し、提供するシステムを構築するのです。

その代わりとして、知財部には「自分たちに何ができるのか」を明記させ、全社的に共有することを義務付けます。これは、飲食店がメニューを作り、自社HPに広告を打つことに対応します。

こうすることで、知財部に対する過度な要求を回避し、適切に知財情報を活用することが可能です。

IPランドスケープについてより詳しくは「IPランドスケープの目的と推進方法」の記事をご参照ください。

当社の利用方法

以下では当社の利用方法を紹介します。

当サイトでは、これまでのコンサルティング経験をまとめた解説記事やコラムを多数掲載しています。当社がどのような活動を行っているか、どういった考えを持っているのかが分かりますし、高収益事業を創出したいとお考えの方には有益な情報です。是非ご活用ください。

オフライン、オンラインともに定期的にセミナーを行っており、ご要望があれば出張して講演も実施しています。セミナーでは十分な質問の時間も設け、お客様のご不明点にお答えさせていただきます。

高収益事業の創出、その他企業経営に関わるあらゆる問題に関して、さらに詳しく知りたいとお考えの際には、下記リンクよりお気軽にご相談ください。

継続的なご助言が必要な場合には、コンサルティングのご依頼を承っております。経営の在り方を抜本的に変えたいとお考えの際にはご一考ください。