1.実務家のための「知財戦略」入門

「知財戦略」という言葉は、長年にわたり広く使われてきました。しかし、その意味は必ずしも明確に定義されておらず、使う人によって異なる文脈で理解されているのが実情です。ある人にとっては「知的財産のマネジメント」を意味し、別の人にとっては「知財権をどのように形成するか」という方法論を指す場合もあります。

本コラムは、知財戦略という言葉の定義を厳密に行うものではありません。むしろ、企業内で知財戦略を実務的に実行する方法を、実務家の視点から解説しようとするものです。ここでいう実務家とは、企業における知財部門の担当者および技術者を指します。弁理士など外部専門家は対象外です。

企業の知財担当者や技術者にとって最大の関心事は、自社が開発しているテーマや案件が利益を生み出し、その利益をできるだけ長く享受できるようにすることではないでしょうか。ところが、実際に事業化まで到達するのは容易ではなく、また知財と利益との関係が見えにくいため、知財業務が定型的なオペレーションにとどまってしまうケースが少なくありません。

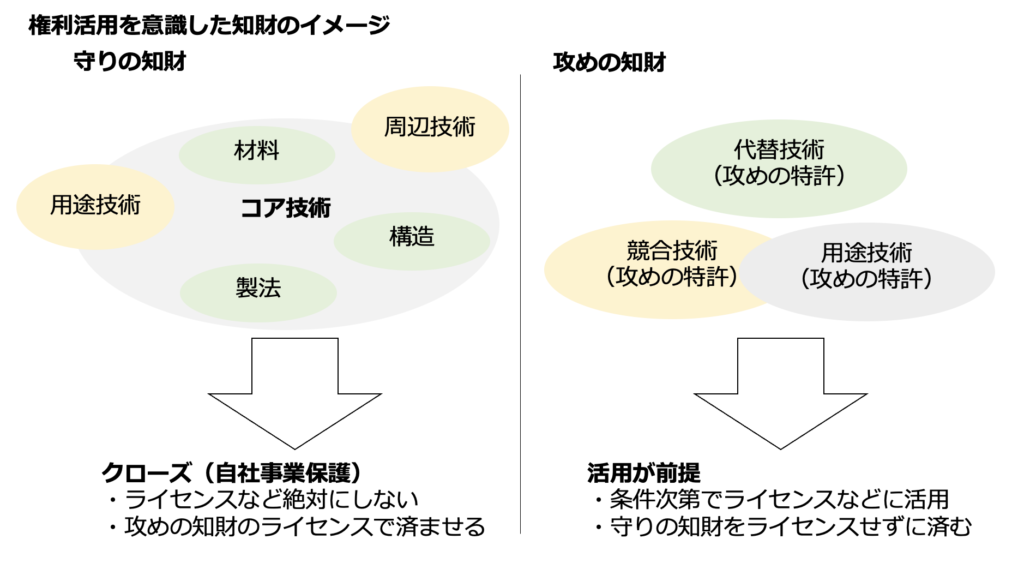

守りの知財から攻めの知財へ

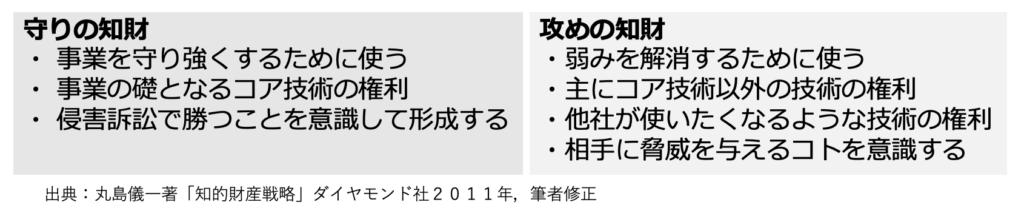

定型的なオペレーションとは、たとえば発明提案書を受け取り、その発明について抽象化や先行技術調査の補助を行い、弁理士に繋いで特許明細書を作成し、出願に至る一連の流れです。その後、中間処理と呼ばれる事務手続きや年金管理といった業務も含まれます。これらは企業に必要不可欠な「守りの知財業務」であるものの、知財戦略そのものとは言いにくい側面があります。

IPランドスケープの補完としての生成AIランドスケープ

一方で、実務家に本当に役立つ知財戦略の知識とは、こうした守りの業務にとどまらず、攻めの知財形成をどのように実現するかにあります。具体的には、IPランドスケープや、近年注目されている生成AIを活用した「生成AIランドスケープ」といった手法を用いることによって、新しい市場や顧客課題を探索し、競争優位性を築くための知財を形成していくことが求められます。

このコラムでは、IPランドスケープの基本的な考え方と生成AIの実務への応用を紹介しつつ、従来の「守りの知財」から一歩進んだ「攻めの知財戦略」の実行方法を解説します。知財担当者や技術者の皆さまにとって、今後の知財業務や知財マネジメントの高度化を進める際の一助となれば幸いです。

2.知財戦略の一部としてのIPランドスケープ・生成AIランドスケープ

1.IPランドスケープの経緯と現在地

2010年代に始まったIPランドスケープのブームは知財業界を席巻し、知財部門のみならず経営層にも「知財情報の戦略活用」という関心を喚起しました。旭化成やナブテスコの事例が広く知られることで、知財部門が事業にどう貢献できるのかが共有され、各社でIPランドスケープの導入が進みました。結果として多くの企業が小規模部門でも実装できるように試行錯誤を重ねてきましたが、筆者はその浸透度を必ずしも楽観視していません。

異なるスキルセット

従来の知財担当者のスキルセットは「権利形成と管理」が中心であったのに対し、IPランドスケープで求められるのは「戦略策定そのもの」であり、両者には明確なギャップがあるからです。検索スキルや知財情報の扱いは共通していても、志向性として「管理」と「戦略」には好みと適性の違いがあり、この点が広範な浸透を阻んできたと考えます。

生成AIに置き換えられるIPランドスケープ

知財戦略を策定するうえでIPランドスケープは本来きわめて重要ですが、上記の人材的ギャップにより、期待どおりの価値提供ができていない組織も少なくありません。そのため、知財部門の人員構成を見直したり、戦略設計に長けた人材を新たに採用したりする動きが2020年代にかけて続きました。こうした流れの中で登場したのが生成AIです。初期は懐疑的に見られたものの、2024年には活用法が広く共有され、2025年現在では「苦労して知財情報を集約・可視化するIPランドスケープ」に対して、より手軽に有用な示唆を得られる手段として実務に浸透しつつあるといえます。

2.生成AIによるランドスケープと知財戦略の接続

知財情報を活用して市場や顧客ニーズを可視化し、新規参入や独自価値の創出に成功した企業は少なくありません。この経験の蓄積がIPランドスケープという手法を広めました。そこへ2023年以降、生成AIの実務利用が可能となり、当初は従来手法の代替には至らなかったものの、2025年の現時点では、手軽さと精度の面で特許情報活用の一部領域を凌駕しうる成果が得られる段階に来ています。以下では具体的な意義を述べます。

(1)用途探索

まず「用途探索(新しい市場の発見)」です。従来は、特徴の類似した特許群を抽出し、それらが属する分野を俯瞰して参入可能性を見極めるという流れでした。知財情報は既存分野ほど文献が多く、新分野ほど少ないため、可視化だけを見ると新市場は小さく弱く映りがちで、この特性を踏まえた読み解きが必要でした。生成AIの登場後は、同様の探索仮説を与えると、関連分野の仮説展開や用途候補の列挙が瞬時に得られるようになりました。とりわけ、従来は可視化に多大な時間を投じていた工程が短縮され、仮説の検証・精緻化といった思考に時間を大きく振り向けられる点が、知財戦略上の大きなメリットです。たとえば、以前は「100の時間」のうち90を可視化に、10を思考に当てていたのに対し、現在は可視化に10、思考に90を配分できるようになった感覚です。

次に「潜在ニーズの発掘」です。既存市場で差別化を構築するにも、新市場へ参入するにも、潜在ニーズの仮説提示とそれに応える技術の同定が不可欠です。従来は顧客企業の開発動向を特許情報から読み解き、縦軸に解決手段、横軸に課題を置いた特許マップで顕在課題を可視化し、そこから潜在ニーズを推測していました。ただし、マップはあくまで課題の「材料」を並べるものであり、答えそのものを与えるわけではありません。生成AIは、この「材料づくり」を高速化します。プロンプトを工夫するだけで顧客課題の整理案が数秒で得られるため、思考と検証に多くの時間を回せます。出力は基本的に顕在課題の整理ですが、そこから潜在ニーズを構造化し、知財戦略としての打ち手(用途特許、基本特許、改良特許、周辺特許、代替技術ブロッキング)へ落とし込む作業が格段にやりやすくなりました。

(2)競合動向の把握と競争優位性の設計

競争優位性のある新規事業を提案するには、競合との相違点の根拠づけが不可欠です。重要なルールは「同じ技術プラットフォームからは似た提案が生まれやすい」という点です。社内ではしばしば「競合がまだ出していないから差別化できている」と主張されますが、競合が容易に追随できる程度の改良であれば競争優位とは言えません。この前提を組織内で共有することが知財戦略の大前提です。

競合の製品開発動向を可視化するうえで、特許情報は今も強力です。タイムラグがあるとはいえ、分類や出願人、請求項の変遷から方向性を読み解けます。検索範囲を狭く見積もると、異分野からの代替やオープンイノベーションによる跨領域の差別化を見落とす恐れがあります。したがって、関連分類に閉じず、想定代替手段や隣接領域まで視野を広げた探索が必要です。生成AIは調査設計や仮説列挙に役立ちますが、「競合動向の一次情報としての確からしさ」では、依然として特許情報に軍配が上がる場面が多いと感じます。知財部門はここを得意領域として、技術テーマに対する顕在・潜在の競合を特定し、各社の開発トレンドを継続的にモニタリングする体制を整えるべきです。これは典型的なIPランドスケープのメニューであり、知財戦略の中核手段として今後も位置づきます。

(3)戦略づくりと差別化意識――「考える時間」をどう使うか

生成AIが可視化工程を大幅に省力化したことで、技術者と知財担当者には「考える時間」が与えられました。しかし、その時間を戦略設計に使えるかどうかは、個々人と組織の「差別化意思」によって左右されます。筆者の研修やコンサルティングの現場では、用途探索や顧客課題の探索に役立つプロンプトを提供すると、多くの受講者が課題把握や新用途の発想に活用します。一方で、同じプロンプトを与えても、その意味を理解できず活用に至らない方も一定数存在します。顧客要望への対応に労力の大半を注ぎ、「潜在ニーズを捉えて提案を設計する」という発想が定着していない場合、生成AIの出力は「可視化して終わり」になりがちです。

知財戦略の本質は、手段(IPランドスケープや生成AI)ではなく、差別化を設計し競争優位を築くという意思と活動にあります。潜在ニーズを構造化し、満たすべき性能やコスト、リスク、実装難易度を見極め、基本特許・用途特許・改良特許・周辺特許・代替技術のブロッキングを組み合わせて「邪魔されない事業構造」を設計することが、知財担当者に求められる知財戦略の要諦です。そのためには、経営層が明確に差別化と競争優位性を求め、知財を事業設計の前線へ引き上げる意思表示を行う必要があります。経営の後押しがあってこそ、技術者と知財が「考える時間」を戦略へと変換できます。

(4)BtoBメーカーの知財担当者が直ちに取り組むべき実務の勘所

まず、生成AIを使って仮説の初期展開(用途候補、顧客課題、代替手段、参入障壁)を迅速に洗い出し、考える時間を確保します。次に、特許情報による一次検証で競合の顕在・潜在の動向を点検し、差別化仮説の「追随困難性」を評価します。さらに、用途特許の確保方針を早期に定め、顧客に先行されるリスクを織り込んだ出願計画を組みます。最後に、異分野からの代替を想定した周辺・ブロッキング特許の設計を行い、将来のクロスライセンス局面でも主導権を握れる「カード」を積み上げます。これらを通じて、知財戦略は「可視化して終わり」ではなく、「可視化した材料をもとに、事業を守り育てる設計図を描き、権利群へ翻訳する営み」へと昇華します。

小括:知財戦略の新しい作法、生成AIランドスケープ

生成AIはIPランドスケープの可視化工程を劇的に効率化しました。しかし、知財戦略の本質は手段ではなく、差別化と競争優位性の設計にあります。BtoBメーカーの知財担当者は、生成AIで得た材料を特許情報で検証し、用途・基本・周辺・代替の各特許を組み合わせて「邪魔されない事業構造」を構築しなければなりません。経営がその意思を明確に示し、技術者と知財が「考える時間」を戦略へ転化できる組織設計を進めること――これこそが、生成AI時代における実効的な知財戦略です。

3.攻めの知財を含む知財形成の方法

発明提案書から始まる知財担当者の真の役割

BtoBメーカーの知財担当者にとっての知財戦略とは何でしょうか。通常、知財担当者は技術者から「こんな発明をしました」といった技術相談や発明相談を受けるところから仕事が始まります。発明提案書が提出され、それを起点として知財担当者は動き出します。

一般的な流れでは、知財担当者は提案書を受けて、先行技術調査を促し、その結果から発明の本質や新規性を明確にします。そして、新規性が認められれば出願の準備に進み、弁理士とのリエゾン(とりまとめ、連絡係)を行います。こうしたリエゾン構造自体は間違ってはいません。しかし、ここには重大な課題があります。それは「出願すること」そのものが目的化し、事業における競争優位やリスク回避という戦略的視点が欠けてしまう点です。

実際に事業化の段階に入ると、競合企業や予想外の新規参入者が類似特許や用途特許を取得し、自社のビジネスに制約をかけてくる可能性があります。さらに代替技術を用いた他社特許が出願され、それを材料にライセンス交渉を仕掛けられることもあり得ます。自社に対抗手段がなければ、相手の要求に応じざるを得ません。しかし逆に、自社が代替技術に関する知財を持っていれば、ライセンス交渉を回避したり、交渉を有利に進めたりすることが可能です。これこそが「知財戦略」の要諦です。

発明提案書から戦略的知財形成へ

知財担当者の第一の動きとして、先行技術調査や新規性の確認は正しい対応です。しかし、それだけでは不十分です。そこから一歩踏み込み、どのような知財を形成すべきかを助言することが求められます。

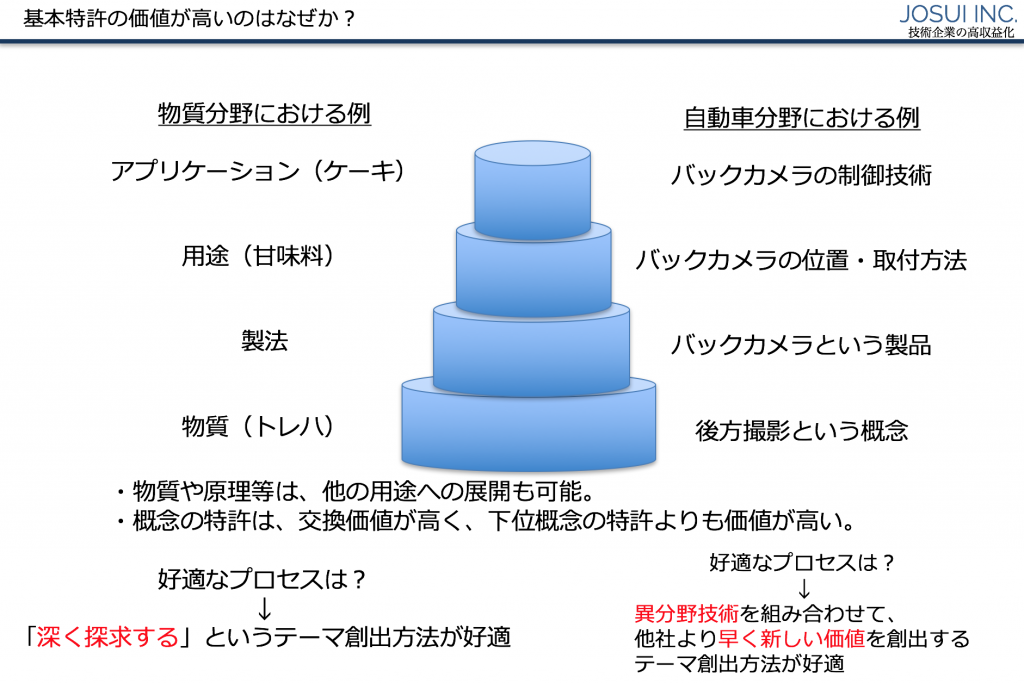

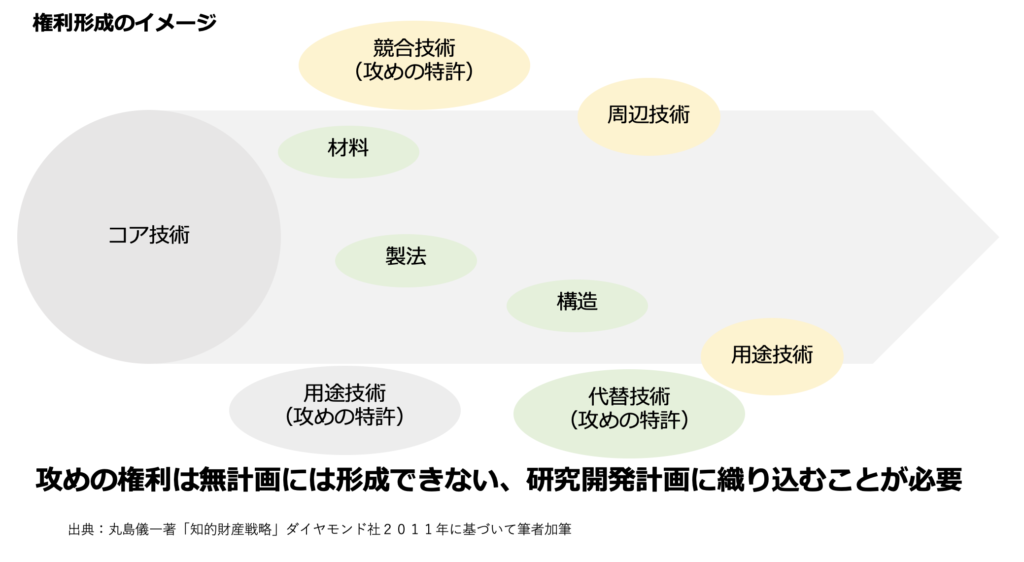

最初に行うべきは発明の抽象化・一般化、すなわち上位概念化です。たとえば発明が「A」という技術だった場合、Aの類似技術であるA’やA”を包含すべきか、あるいはBのような関連技術も視野に入れるべきかを検討します。そのうえで発明を抽象化して特許を構成し、具体的な実施例としてAを位置づける形が理想です。

次に重要なのが用途特許です。顧客が用途特許を取得してしまうと、その顧客専用の用途となり、他社への販売が制約されてしまいます。したがって、用途特許を確保することはサプライヤーにとって極めて重要です。知財担当者は用途特許の出願ノウハウを学習し、積極的に活用していく必要があります。

攻めの知財戦略の実践

知財戦略には「守り」だけでなく「攻め」の視点も欠かせません。発明Aに関する特許を出願したとしても、競合企業は黙ってはいません。Bという異なる技術で参入を検討するかもしれません。もし競合にB技術の特許を取られてしまえば、「Bの特許と引き換えにAの特許をクロスライセンスしてください」と迫られる可能性があります。これを避けるためには、自社が先にB技術の特許を押さえておくことが有効です。

難しいのは、技術者が研究していないB技術について、出願の必要性を感じてもらうことです。知財担当者は「Bでも顧客課題が解決できる」可能性を指摘し、自社の研究開発に取り込む提案をすることが望ましいでしょう。さらに、BだけでなくCやDといった代替技術についても同様に検討し、出願をリードしていく必要があります。

また、B技術に関しても用途特許を取得しておくことが重要です。顧客に先を越されると、販売の自由度が制約されるからです。

代替技術への視野拡大

さらに踏み込んで検討すべきは、異なる技術分野の代替技術です。デジタルカメラがスマートフォンのカメラ性能向上によって市場を奪われた例は象徴的です。このように異分野からの代替に備え、知財を先行的に確保しておくことが、将来の交渉カードとなり、クロスライセンスや新規事業参入の道を切り開きます。

知財担当者に求められる未来予測力

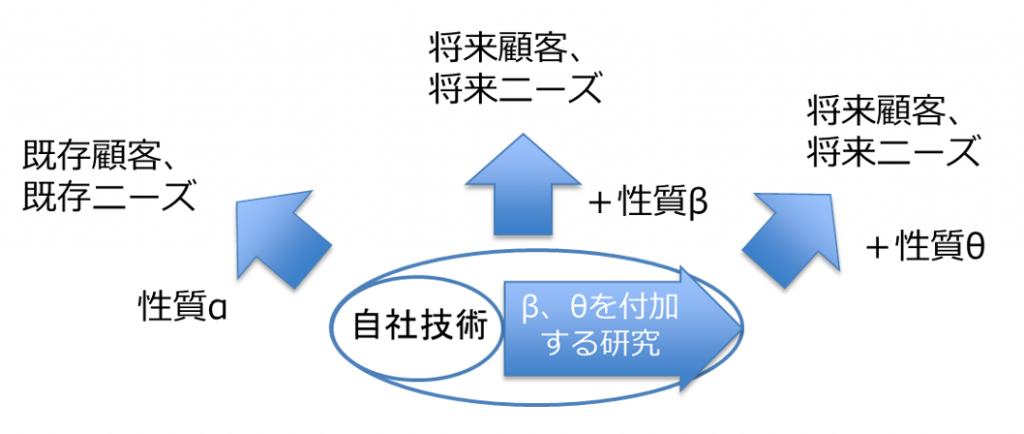

知財担当者にとって最も難しいのは、技術者が自社で未研究のB・C・Dや代替技術に出願することへの理解を得る点です。そのためには、事業環境や競合の動向を予測する未来予測的な視点が不可欠です。「どのような競合が参入するのか」「どのような代替品が登場するのか」といったシナリオを提示し、技術者との議論を通じて理解を醸成していく必要があります。

こうした取り組みによって自社の技術プラットフォームは広がり、顧客に多様な解決手段を提示できるようになります。結果として、事業を守るだけでなく、新たな成長機会を切り拓くことが可能となります。

小括

知財担当者に求められる「知財戦略」とは、単に発明を特許として出願することではありません。競合の動向や代替技術を見据えたうえで、発明を抽象化し、用途特許や代替技術特許を戦略的に押さえていくことです。その過程で未来予測的な発想を持ち、技術者を説得し、研究開発の方向性をリードする役割を担うことが重要です。

知財戦略を持つことで、自社は将来のライセンス交渉に備え、事業の持続性と競争力を確保できます。知財担当者は、発明提案書を受け取る瞬間から、守りと攻めを兼ね備えた知財戦略の実践者でなければならないのです。

研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます

研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。

部署内でご回覧いただくことが可能です。

しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。

ご安心ください。

・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?

・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?

・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?

・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?

・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?

・新規事業化の体制構築を進めるには?

・最小で最大効果を得るための知財教育とは?