・このページは、凝縮してR&Dマネジメントの基本的な考え方を説明するものです。

・利用シーンに合わせて、動画(再生速度調整や字幕が利用できます)でも、テキストでも説明を理解することが可能です。どうぞ情報収集にお役立てください。

動画による説明(約8分)

音声速度は速められます。字幕も出ます。右下の操作ボタンでお試しください。

研究開発ガイドラインのご利用、ありがとうございます。

①資料のPDFが必要な方はこちらからご請求ください。

②当社は以下のコンサルティングメニューを持っています。興味をお持ちの方は、当社のセミナーをご受講いただくか、こちらから打ち合わせ依頼をご利用ください。

・R&Dマネジメントの社内セミナー(啓蒙目的)

・研究開発クリニック(診断)

・R&Dパイプライン構築のコンサル・研修

・潜在ニーズを解決する技術マーケのコンサル・研修

・定例アドバイザリ(R&Dマネジメントに関する助言・顧問的な立場から)

・ゾンビテーマの可視化、資源再配分

テキストによる説明

はじめに

それでは、この動画では潜在ニーズに基づいたR&Dテーマの創出について説明していきます。

この動画はトランスフォーメーションカタログの16ページ目からになっています。ではメリットについて見ていきます。

技術マーケティングのメリット

技術マーケティングはテーマ創出でありますけれども、潜在ニーズを誰でも立案できるようになるということがメリットの一つ目です。

そして誰でも簡単にできるマニュアルがありますので、このマニュアルによってテーマを量産することができるようになるというのがメリットです。

技術マーケの全体像とは?

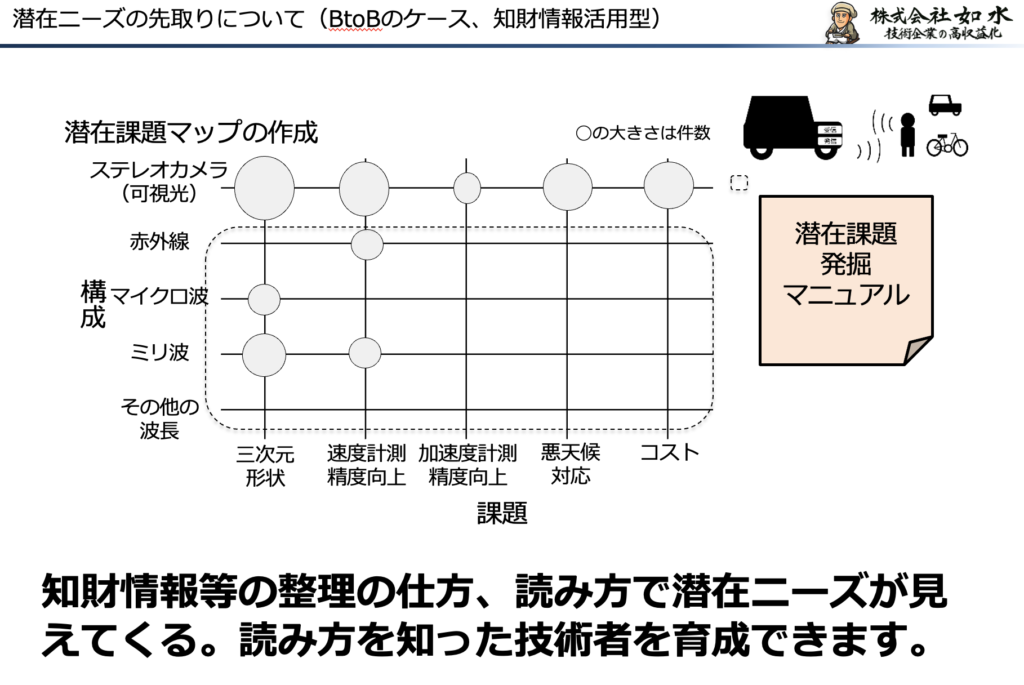

そして知財情報を活用した新規事業開発に必要な用途探索と潜在課題発掘のフローを技術者が身につけることができるということで、知財情報を使うことが特にB2Bの場合ございます。

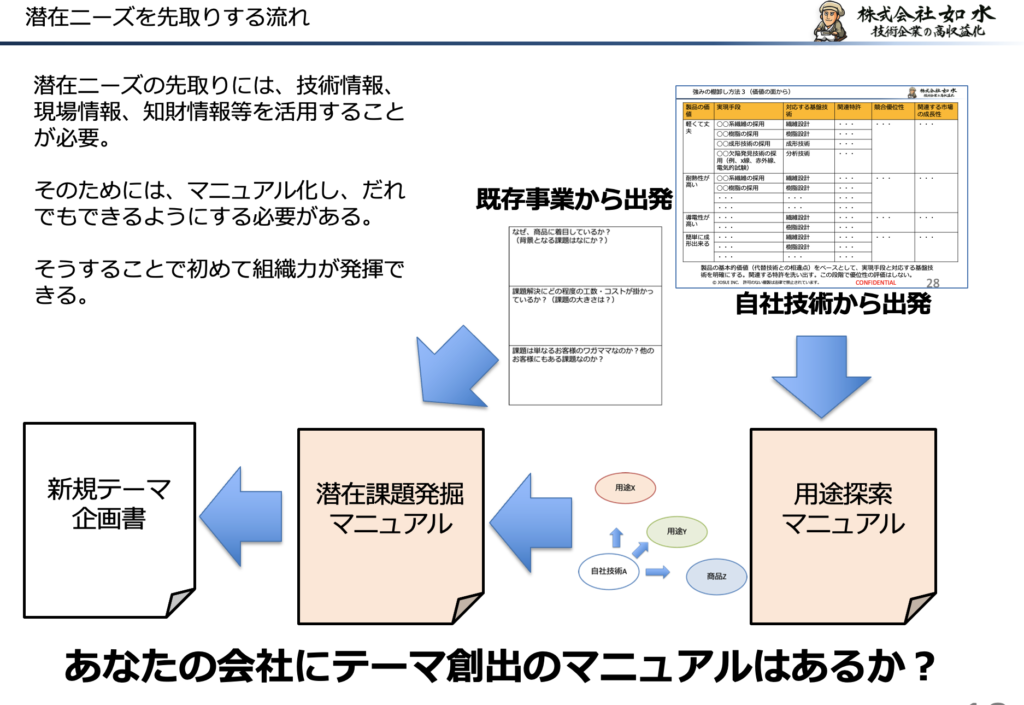

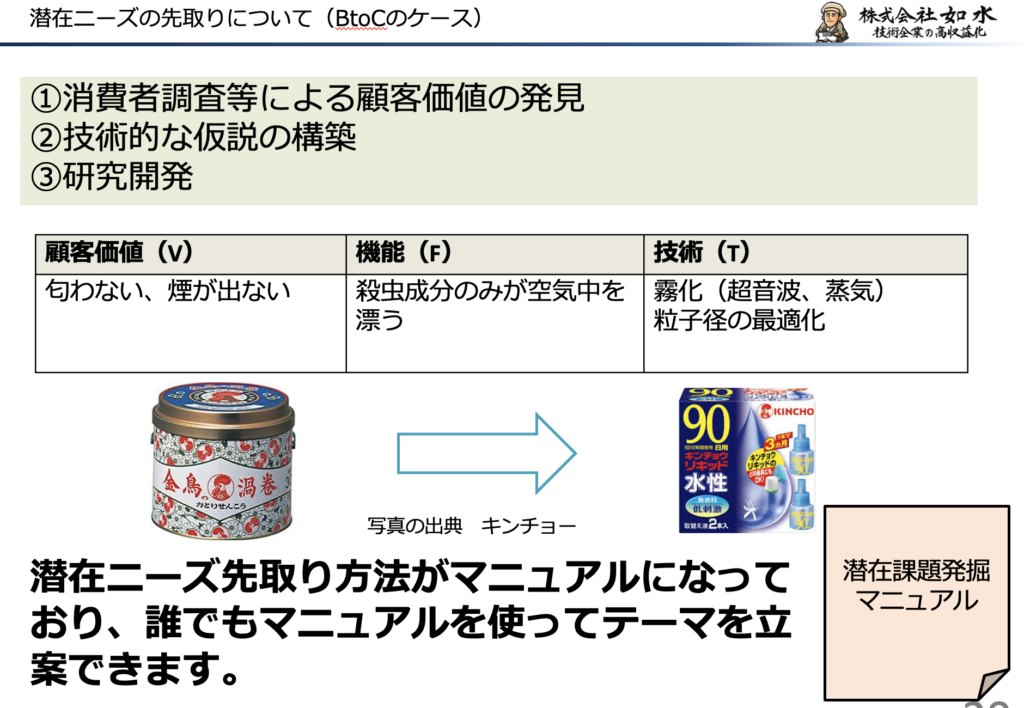

B2Bの場合は知財情報を使った顧客の潜在課題を探索することが重要なんですが、それを身につけていただくことができるということです。B2Cでも知財情報が重要な場合がありますが、そのようなことを身につけていただきます。では全体像を見ていくと、潜在ニーズを先取りする流れです。

けれども、まず自社技術棚卸したものから用途を探索する自社技術の用途を探索し、その用途における潜在課題を発掘し新しいテーマを企画するといった流れがあります。このような流れを実際に実施していく必要があるわけですけど、そのためにはこのマニュアルが必要です。

自社技術の新しい用途、技術的に持続の用途を探すという話ですね。それからその用途における潜在課題発掘をしてみるというようなお話でございます。このようなやり方をマニュアル化していることで誰でもできるようになるというのが非常に大きなメリットということになります。それから既存事業のリニューアルというのも必要です。

用途探索システムとは?

既存事業のリニューアルは前の動画でも説明したこの潜在課題発掘システムですね。潜在課題の情報収集をしてそれに基づくテーマ企画をするということを申し上げていきます。でも既存事業の潜在課題の情報から潜在課題発掘というマニュアルを回して新規テーマを企画するという流れです。これがマニュアルになっているというのが大きなポイントだということを繰り返し指摘させていただきます。

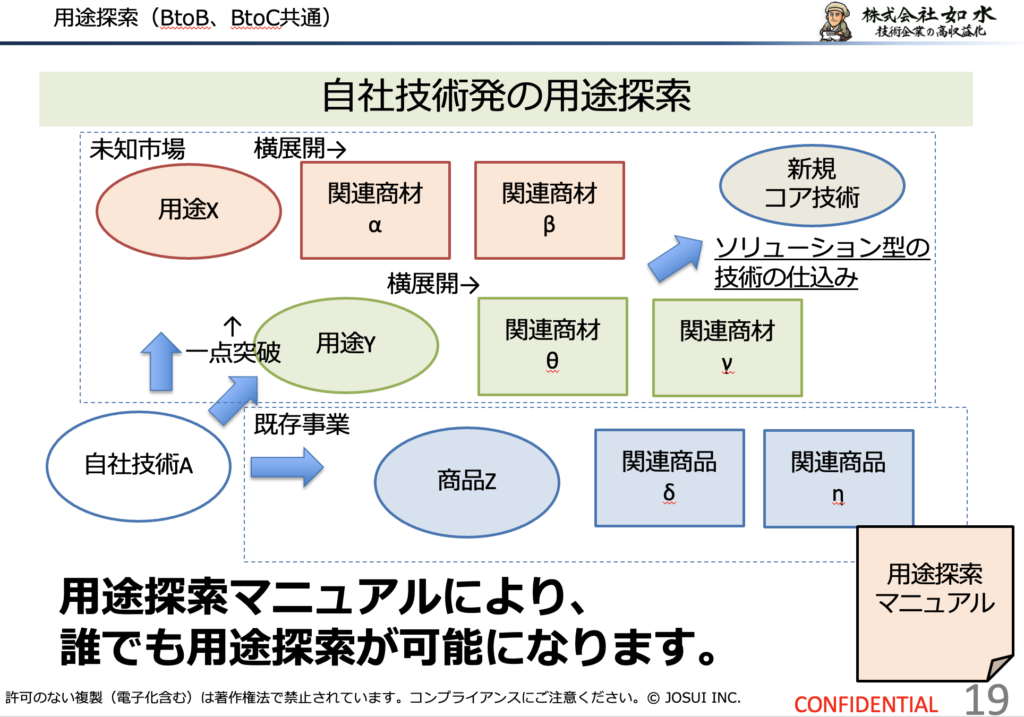

では用途探索とはどういうものなのかというと、自社技術があって既存事業があるというのがどこの会社でもあるお話ですね。メイン商品と関連商品です。

ただその自社技術って別の用途もありますよね、xとかyです。xとかyにそれぞれ関連商品があるというようなことがありますよね。このような未知あるいは基地の市場に対して先発あるいは後発産業をしていくための技術を仕込んでいくということを新規コア技術の獲得というテーマ創出に結びつけるという流れです。

潜在ニーズへのソリューション

これが既存技術の用途探索、これを新規事業創造に結びつけるということです。

そしてこれをやるにあたってのキーワードが「技術棚卸」と「用途探索」です。

「技術棚卸」というのはこれが非常に重要なんですが、自社技術を網羅的に棚卸しすることが大前提になります。これができていないと先ほどの用途探索もできないんですね。それから「用途探索」です。

技術棚卸ができていれば、それを活かして用途探索を行うということが大切になってきます。それから「用途探索」をやるにあたっての大前提が市場ニーズの把握です。

市場ニーズを把握するためには様々な情報を収集する必要がありますので、それをどうするかということも重要な点になってくるわけです。それから「技術棚卸」をするにあたっても情報が重要ですので、それをどうやって収集するかというのも非常に大切です。また、技術者が情報収集を行う上での大前提が「知財情報活用法」です。

知財情報活用法には様々な種類がありますが、例えば特許情報を使ったり学術論文を使ったり、企業の資料を使ったりすることがあります。これらの情報をどうやって収集して活用するかということが非常に大切になってくるわけです。それから潜在課題の発掘です。

潜在課題の発掘も情報収集が非常に大切になってくるのですが、その中でも特におすすめなのがユーザーの声を活用することです。ユーザーの声は非常にリアルで、実際の現場の声が反映されています。そのためユーザーの声をどうやって集めて分析するかというのも非常に大切な要素になってきます。

知財情報の活用

これらのポイントを押さえていくと、技術者が潜在課題の情報収集を行いながら新しいテーマを企画していくための大まかなフローができると思います。それから新規事業創造においてもう一つ重要なのが知財情報の活用です。

新規事業創造において知財情報は非常に重要です。これは新しい技術を獲得するためにも必要ですし、またその技術をビジネスに結びつけるためにも知財情報は非常に大切になってきます。それから新しい事業創造においてはリーダーシップが必要です。

リーダーシップがなければ組織を巻き込んで新しい事業を創造することは難しいです。それから新しい事業創造においてはリーダーシップがなければ組織を巻き込んで新しい事業を創造することは難しいです。

それから組織全体を巻き込んでのイノベーションプロセスの大切さについても触れられていましたね。全社でイノベーションを進めていくためには、組織全体を巻き込んでイノベーションプロセスを進めていくことが大切です。これにはリーダーシップが必要ですし、また組織文化の変革が求められます。

まとめ

組織文化がイノベーションを受け入れることができるようになるとイノベーションプロセスがスムーズに進むようになります。そのためにもリーダーシップが求められますね。

以上が新規事業創造におけるポイントや流れ、またリーダーシップや組織文化の重要性についてのお話でした。それでは、今回の動画はここまでになります。ありがとうございました。

①このページは社内共有いただくことが可能です(外部への転送などはご遠慮ください)。

研究開発ガイドラインなどの資料はこちらからご請求ください。

②当社は以下のコンサルティングメニューを持っています。

興味をお持ちの方は、当社のセミナーをご受講いただくか、こちらから打ち合わせ依頼をご利用ください。

・R&Dマネジメントの社内セミナー(啓蒙目的)

・研究開発クリニック(診断)

・R&Dパイプライン構築のコンサル・研修

・潜在ニーズを解決する技術マーケのコンサル・研修

・定例アドバイザリ(R&Dマネジメントに関する助言・顧問的な立場から)

・ゾンビテーマの可視化、資源再配分

③関連するコラムはこちらからどうぞ。