1.IPランドスケープの本質

近年の知財経営に関する実態から考えると、IPランドスケープを実施することは、東京証券取引所や政府等からの要請といっても可能ではないでしょう。 PBRを向上したり、ROICを向上させる上で多くのメーカーにとって必須の取組事項になりつつあります。

IPランドスケープの目的とは

IPランドスケープとは、特許をはじめとする知的財産情報を多角的に分析し、経営や事業、研究開発に役立つ示唆を導き出す手法です。しかしながら、IPランドスケープそのものはあくまで「手段」であり、「目的」ではないことを明確に理解する必要があります。

ではIPLの目的は何かというと、それは最終的に「会社を儲けさせること」、すなわち企業の価値向上に貢献することに他なりません。知財活動や特許分析がいかに高度であっても、それが実際の意思決定やアクションにつながらなければ、企業にとって本質的な価値とは言えません。

また、企業には複数の事業部門や研究組織が存在し、それぞれが異なる目標や課題を抱えています。例えば、ある事業部は既存商品の拡販と利益率向上を目指しており、一方で研究開発部門は次世代製品の創出をミッションとしているかもしれません。IPランドスケープの役割は、こうした多様な部署の目的に応じて、「今、どのような情報をどのように整理すれば意思決定に役立つか」を考え、実践することにあります。

IPLの実践に必要なのが仮説思考

したがって、IPランドスケープを効果的に活用するためには、分析そのものよりもむしろ、「誰の、どのような判断を支援したいのか」という状況があり、 「こういう情報があれば喜ばれるのではないか」という仮説を立て知財情報で検証していくことが求められます。このようにして必要な情報が選ばれ、適切な可視化と解釈がなされ、相手にとって意味のある提案につながります。

このように、IPランドスケープの本質は「知財情報をもとに、部署ごとの戦略判断を支援し、企業活動を前進させるための道具である」という点にあります。つまり、「分析すること」そのものではなく、「価値ある問いに答えること」こそが、知財部門に求められる姿勢なのです。

2.事業部門におけるIPランドスケープの活用

事業部門においてIPランドスケープを活用する目的は、主に「売上拡大」と「利益率向上」の2つにあります。既に製品やサービスを保有している事業部門にとって重要なのは、それらをいかに価値ある形で市場に届け、成果を最大化するかという点です。知財部門はこのような課題に対し、顧客や競合、技術に関する情報を特許を通じて整理・分析し、営業や事業戦略を支援する立場から貢献できます。

クロスセリングのためのIPランドスケープ

たとえば、あるB2B素材メーカーで、営業部門が耐熱性樹脂フィルムの販売拡大を図っていると仮定しましょう。この場合、知財部門は主要顧客が出願している特許情報をもとに、「このフィルムはどのような製品と併用されているか」を調査することができます。分析の結果、顧客の製品設計において、防音材や難燃材とセットで使用されている傾向が読み取れる可能性があります。これをもとに、知財部門は営業部門に対して、別製品とのクロスセリングの可能性について提案することができます。

こうした支援は、既存の顧客理解を深め、新たな販売機会の創出にもつながります。また、特許情報から顧客の課題や技術ニーズを把握することにより、営業担当者が提案の精度を高めることが可能になります。とくに、資材用途や製品の使われ方に関する情報は、顧客から直接ヒアリングするのが難しいケースも多く、知財部門がこうした情報を翻訳・提供することは有意義です。

用途探索とIPランドスケープ

また、事業部における新しい販売先の開拓においても、IPランドスケープは役立つでしょう。例えばB2B素材メーカーで開発部門が耐熱性樹脂フィルムの新しい用途を探しているとしましょう。 その場合、知財情報を使って耐熱性樹脂フィルムを使用する可能性のある潜在的なユーザについて探索することが可能です。

当該潜在的なユーザがどのようにフィルムを使用する可能性があるかについて、ユーザの特許に基づいて調査を行います。潜在的なユーザの持つ研究開発や製造上の課題を把握した上で、耐熱性樹脂フィルムの要求、スペックに落とし込めば、新しい取引先の開拓をすることができるでしょう。

さらに、クロスセリングやアップセルといった戦略においても、特許情報は組み合わせ製品の傾向やユースケースを示すヒントになります。知財部門は「どの製品が一緒に使われているのか」「なぜその組み合わせなのか」といった背景情報を示すことで、営業活動を高付加価値型へと導くことができます。

3.事業部の開発支援における知財活用

事業部開発における知財部門の役割は、競合と同じ方向に進むのではなく、異なる差別化の方向性を示すことにあります。顧客ニーズのみに応じた開発では、価格競争に陥ったり利益率が下がったりするリスクがあるため、知財部門は特許情報を活用して、「競合が手をつけていない領域」「自社の強みが活かせる領域」を見つけ出す支援を行うことが期待されます。

IPランドスケープによる差異化誘導ケース1

たとえば、ある化粧品原料メーカーで「抗酸化作用を持つ新規素材の研究テーマを探している」という状況があったとします。知財部門は、関連する特許出願の動向を調査し、素材の傾向や用途、出願企業の集中領域などを俯瞰することができます。その分析により、植物由来素材に競合の出願が集中している一方で、発酵由来のポリフェノール素材は出願件数が少ないといった空白領域を特定できる可能性があります。そうした場合、ポリフェノールによる抗酸化作用テーマに誘導することにより差異化できることを誘導できるでしょう。

IPランドスケープによる差異化誘導ケース2

加えて、発酵変換技術に関する別業界の特許情報を活用することで、これを化粧品用途に応用できるという仮説を構築し、研究開発部門へ提示することも可能です。このような「まだ誰もやっていないが実現可能性がある」といったテーマを知財情報から導き出し、研究所の視点を広げることが知財部門の重要な役割です。

小括

このような支援を通じて、研究開発部門が新たなテーマ創出に取り組みやすくなり、競合と差別化された製品開発につながることが期待されます。知財部門は、技術的な地図を描くだけでなく、「ここに進めば自社らしい価値が出せるのでは」という仮説を提示することで、研究者の意思決定に貢献することができます。

4.コーポレート研究所への支援

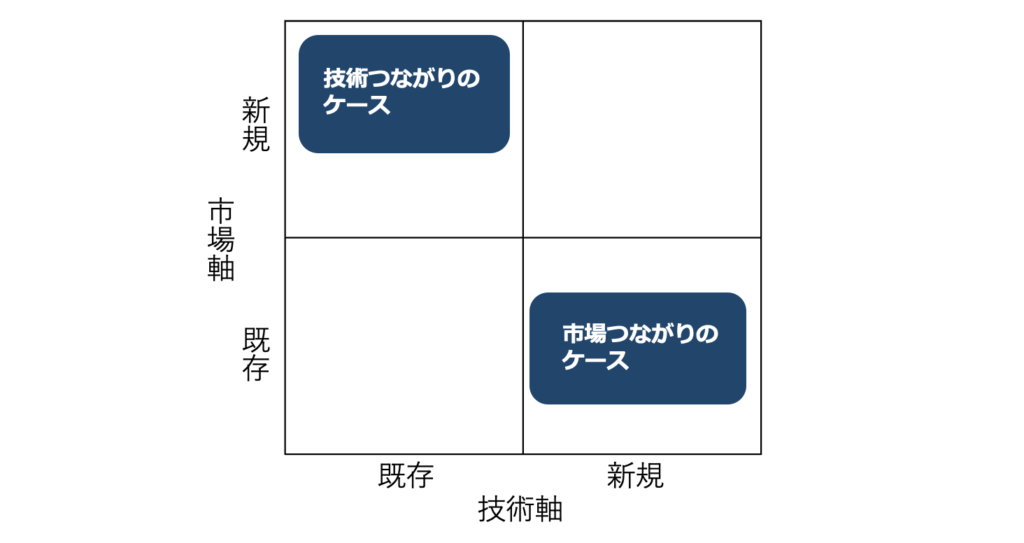

コーポレート研究所は、中長期的な視点で次世代の研究テーマを生み出す役割を担っており、事業部門の枠にとらわれない視野が求められます。知財部門はこの探索的活動に対し、「技術つながり」あるいは「事業つながり」という2つの軸から有効な支援を行うことが可能です。

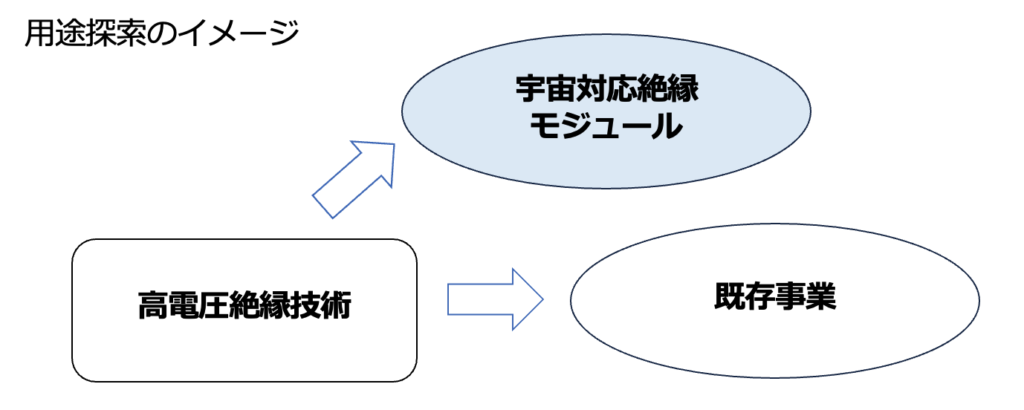

技術つながりのケース(IPランドスケープによる用途探索)

例えば、ある大手電機メーカーでは、長年培ってきた「高電圧絶縁技術」を新たな用途に展開できないかというテーマが、研究所内で検討されていたとしましょう。知財部門は、当該技術に関連する特許を分析し、その応用領域を広く探索します。すると、近年の出願において、宇宙産業や高高度無人機分野で高電圧絶縁材料のニーズが増えていることが明らかになったとします。

特に、限られた空間や極限環境での放電制御という観点では、同社の技術が他社に対して優位性を持ち得ることがわかったとします。知財部門はこの情報を研究所に共有し、「宇宙対応型の絶縁モジュール開発」という新テーマの仮説を提案できます。

このように、知財部門は既存のコア技術の“用途探索”を通じて、研究者の視点を転換し、将来の事業シーズ創出に貢献することができます。提示することができます。

事業つながりのケース(IPランドスケープによる潜在課題発掘)

また、B2B精密機械メーカーでの架空ケースを想定してみましょう。コーポレート研究所では、既存事業と顧客基盤に関連する課題を出発点に、新たな研究テーマを模索していました。そこで知財部門は、同社の主要顧客である半導体製造装置業界に着目し、顧客やそのエンドユーザーがどのような技術的課題に直面しているかを特許から抽出を試みます。

その結果、ナノスケールの搬送工程において「微振動制御」「非接触搬送」「空気浮上技術」といったニーズが顕在化していることがわかるとします。知財部門は、自社の制御技術とセンサー技術を掛け合わせて、これらの課題を解決する「超精密搬送技術」の仮説を構築できます。結果、研究所に対して、事業基盤に基づいた新テーマとして提案できるでしょう。

小括

このように、知財部門は特許情報を通じて「次に何が起こりそうか」「そのために何が必要か」といった視点を研究所に提供することができます。仮説を提示し、テーマ創出の着眼点を広げる役割を果たすことで、研究所の中長期的な価値創出に貢献できるのです。

5.知財部門のあるべき姿

これまで述べてきたように、IPランドスケープを含む知財活動は、単なる情報収集や権利管理の範疇を超え、事業や研究の方向性に影響を与える戦略的な役割へと進化しつつあります。その中で、知財部門に求められる姿とは何か――それは「仮説を持ち、相手の意思決定を支援する情報インテリジェンスの提供者」であると言えるでしょう。

事業部門に対しては、営業活動や製品拡販に役立つ顧客・市場・競合情報を、知財情報という角度から読み解き、営業の視野を拡げる役割が期待されます。クロスセリングのヒントを提供したり、顧客の使用傾向や課題を可視化したりすることで、販売の可能性を高めることができます。

研究開発部門に対しては、特許情報をもとに**「差別化の方向性」や「未開拓技術領域」**を提示することが求められます。競合と同じ方向を追っても収益性は高まりません。どの分野にホワイトスペースがあるのか、どの技術を避け、どの方向に進むべきかという仮説を示すことで、知財部門は研究開発の質を高めることができます。

また、コーポレート研究所に対しては、技術や事業のつながりをヒントに、次世代テーマの仮説立案を支援します。これは、単に「情報提供」するのではなく、「こうすれば役立つのではないか」という仮説を立てて届ける姿勢が不可欠です。そのためには、情報の精度以上に、「相手がなぜそれを必要とするのか」「どのような意思決定をしたいのか」といった、相手の視点に立つ想像力が問われます。

すなわち、知財部門のあるべき姿とは、「情報を届ける部門」ではなく、「価値ある問いを立て、共に答えをつくる部門」です。専門性に加え、相手の役割や背景を理解し、情報を行動に変えるための「翻訳」と「提案」ができる存在であること。それが、これからの知財部門に最も求められる姿勢ではないでしょうか。

6.知財部門のサポートによるROIC向上と投資家向け開示への具体化

以上を踏まえて、ROIC向上において知財部門ができることを整理しておくと以下のようになるでしょう。

まず、利益の創出という観点では、知財部門が事業部門や研究開発部門を支援することで、売上の拡大や利益率の向上につながる行動を促進することができます。たとえば、クロスセリング支援やホワイトスペースの可視化を通じて、新たな市場機会を発見し、営業活動や製品提案を高付加価値型へと変化させることができます。また、競合と異なる技術開発の方向性を示すことで、価格競争に巻き込まれにくい製品・サービスの創出にも寄与します。

一方、投下資本の効率性という観点では、知財情報を活用して優先すべき投資テーマとそうでないものを見極める支援を行うことができます。たとえば、研究開発段階で競合が集中する領域を避け、自社の強みと独自性が発揮できるテーマに絞り込むことで、開発コストの無駄を削減し、資源配分の質を高めることが可能となります。さらに、他社との技術重複や知財リスクの事前把握により、訴訟コストや回避設計の手戻りといった隠れたコスト要因の低減にも貢献します。

このような知財部門の活動は、投資家向けの開示資料においても明確に位置づけることが可能です。たとえば、

- 「IPランドスケープを活用した技術戦略支援により、研究開発テーマの集中化とROI向上を実現」

- 「特許情報に基づく市場分析を通じて、営業機会を拡大し、製品群の収益性を改善」

- 「差別化技術への投資誘導により、競合回避と価格優位性を確保」

- 「知財起点の用途探索によって、既存資産の横展開と稼働率向上を実現」

といった形で、定性的な活動を定量的な経営指標と結びつけて説明することが可能です。

さらに、知財部門の取り組みとROIC向上の関連を示す際には、開発費や設備投資に対する回収年数の短縮、売上構成比における高付加価値製品の比率上昇、または特許ポートフォリオを活用したライセンス収益・知財売却益などの事例も盛り込むことで、投資家に対して明確なストーリーとして伝えることができます。

ROICという財務指標は、単なる数字ではなく、企業がどれだけ価値ある活動に資本を投じ、効率的に回収しているかを映し出す鏡です。知財部門は、その活動を通じて企業価値向上に直接貢献できる存在であり、これを企業自らが戦略として語れることこそが、投資家の信頼を得るための強力な武器となります。

研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます

研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。

部署内でご回覧いただくことが可能です。

しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。

ご安心ください。

・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?

・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?

・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?

・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?

・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?

・新規事業化の体制構築を進めるには?

・最小で最大効果を得るための知財教育とは?