R&Dマネージャーのテーマ評価課題

R&Dマネジメントに関わる方々、特にテーマの評価や投資判断を担う立場の方々は、多くの課題を抱えています。その中でも特に根深いのが、「このテーマに継続して投資し続けて本当に良いのか」という疑問です。

R&D部門には数人から十数人の技術者が在籍しており、それぞれが異なるテーマを持っています。中には顧客要望に応じたテーマもあれば、先端技術の開発を目指すテーマもあります。しかし、それらのテーマが本当に収益に貢献しているのかどうかは、はっきりしないというのが正直なところです。

通常、テーマが継続される際には、審議会での審査を経て投資判断が下される仕組みになっています。しかしその審議では、技術者の立場から自己弁護的な説明が繰り返されるのが実情です。

なぜなら、技術者にとってテーマの存続は自分の立場の維持に直結しているからです。そのため「このテーマは儲かる」と説明せざるを得ず、本音では確信がなくとも、利益につながるかのように装ったプレゼンがなされるのです。

テーマ評価段階でかかる技術者への圧力

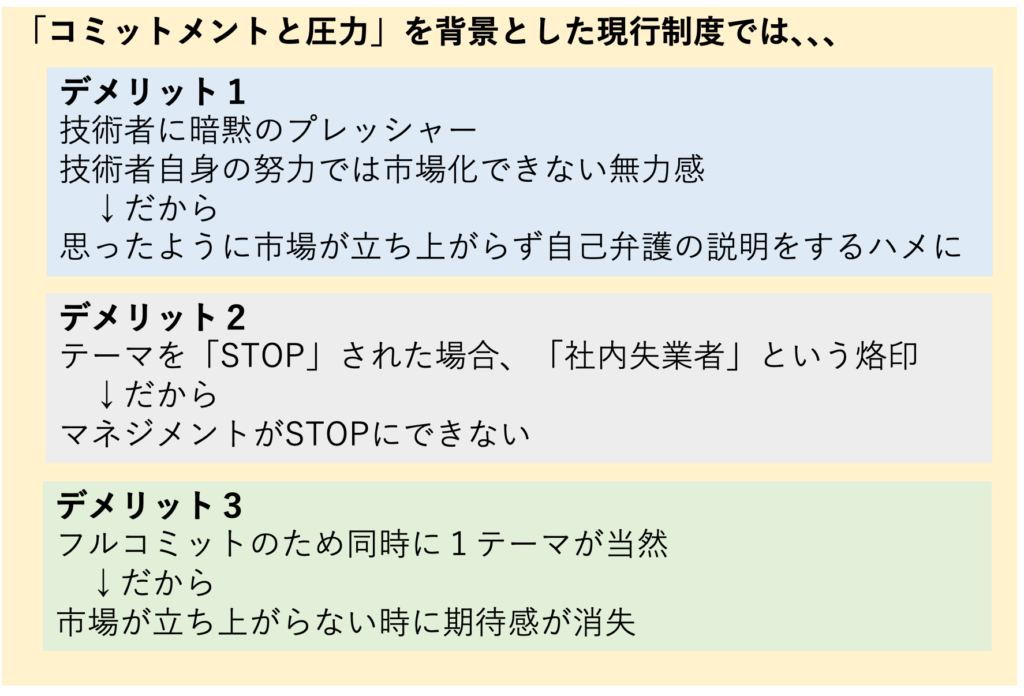

このような構造は、技術者の誠実さの問題ではなく、会社の制度設計に原因があります。コミットメントの強要と、その内容に対するプレッシャーが、技術者を「儲かる風な説明」へと追い込んでいるのです。

しかし実際には、そうした自己弁護的な説明をもとに進められたテーマが、確実に収益につながるとは限りません。そのことに多くのR&Dマネージャーは気づいており、現在のテーマ評価制度や管理制度そのものに問題があるのではないか、と疑問を抱くようになっています。

現在、多くの日本企業において、R\&Dのテーマ評価制度は「ステージゲート法」またはそれに影響を受けた自社独自の評価スキームによって運用されています。企業ごとに細部は異なるものの、共通して見られるのは、「コミットメントと圧力」を背景とした制度設計と運用です。

この制度では、技術者、つまりテーマオーナーに対して、単に技術的な内容を説明するだけでなく、どの顧客をターゲットにし、どのくらいの売上を、いつまでに上げるのかといった事業化のタイミングや規模にまでコミットさせることが前提となっています。その上で、コミットした内容に沿って評価を行い、進捗が遅れていれば圧力がかかる構造になっています。

ただし、ここで注意すべきなのは、マネージャーが意図的に技術者を追い詰めようとしているのではなく、制度そのものが無意識に圧力を生み出しているという点です。コミットメントを前提とした評価制度であるがゆえに、技術者は「できるかどうか分からない未来」について、あたかも実現可能であるかのような説明をせざるを得ず、結果として“約束できない約束”をしてしまうことになります。

プラットフォーム開発でテーマ評価制度を見直す

特に新規事業領域では、市場の立ち上がり時期など予測が難しいにも関わらず、その不確実性を無視して計画を立てさせるため、技術者は絵空事に近い将来像を描き、会社はそれを一応は信じた体裁で予算をつけるという、現実と制度が矛盾した構図が生まれています。

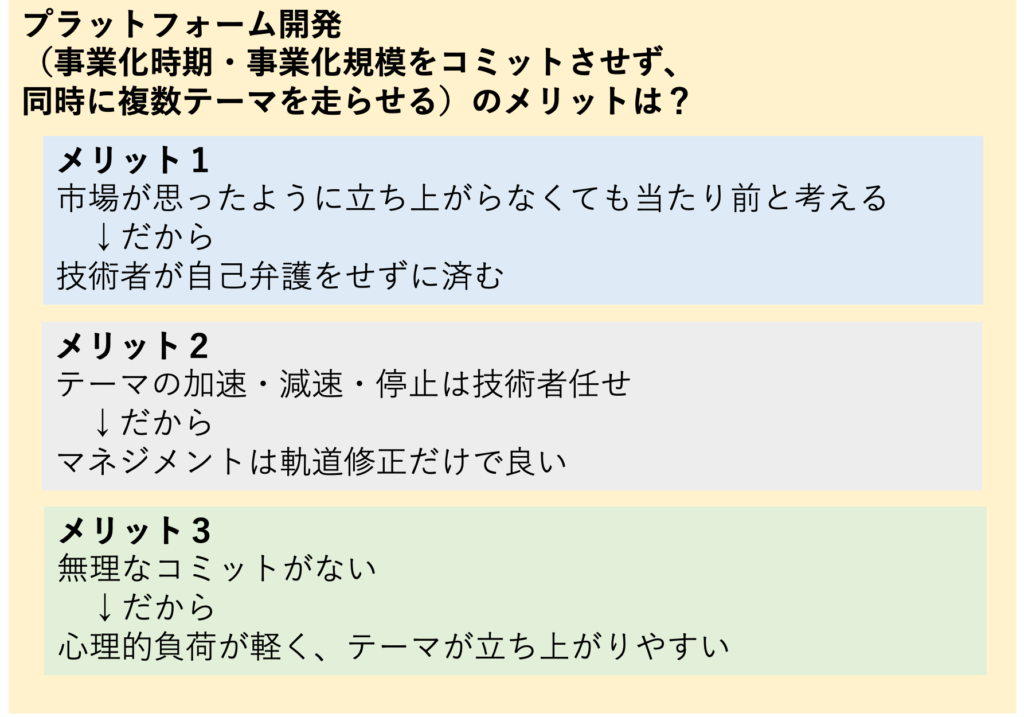

このような構造に対する対案として近年注目されているのが、「プラットフォーム開発」という考え方です。

プラットフォーム開発とは、将来的に活用可能な基盤技術を先に整備しておき、市場が立ち上がるタイミングに合わせて迅速に展開できるよう準備するアプローチです。この方法では、技術者に事業化のタイミングや規模をあらかじめ約束させる必要はなく、不確実な未来を前提にした柔軟な開発が可能となります。

例えば、市場の動向を分析し、「この技術が将来的に重要になる可能性が高い」と判断したものを開発し、一定の準備を整えておくことで、実際に市場が立ち上がった際にすばやく対応できるのがプラットフォーム開発の利点です。この場合、市場化のタイミングは顧客や市場に委ねることができ、技術者が無理に予測を立ててコミットする必要はありません。

さらに、プラットフォーム開発では、複数のテーマを並行して進めることも許容されます。これは、一見すると非効率に思えるかもしれませんが、技術者自身が能動的に考え、試行錯誤しながら進めていくことで、むしろ創造的な働き方が促進されるというメリットがあります。心理的なプレッシャーも軽減されるため、モチベーションや自律性の向上にもつながります。

研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます

研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。

部署内でご回覧いただくことが可能です。

しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。

ご安心ください。

・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?

・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?

・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?

・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?

・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?

・新規事業化の体制構築を進めるには?

・最小で最大効果を得るための知財教育とは?