組織風土を変革し、技術経営を持続可能にする

当社が関わった、とある研究所の幹部は技術者の自主性が低いと感じていました。一方、技術者は目の前の業務に自信を持てず、「このまま仕事を続けてもうまくいくと思えない」と感じていました。当社の診断では、この会社の組織風土はあまり良いものではなく、社内の会議では形式が重んじられ、技術融合が起こりにくい雰囲気が形成されていました。

多くの研究所で上記のような課題はありますが、一方で技術者の自主性が高く、テーマ創出と推進に積極的に取り組む会社があるのも事実です。

当社では、両者の相違点が以下の点にあると考えています。

「技術経営モデル」が、

多くの幹部・技術者に意識され、運用されているか

当社では、このような認識のもと、課題改善コンサルティングを提供しています。当社のアプローチの特徴は、研究企画部門や一部の幹部だけで改革を主導・推進するのではなく、幹部や技術者を巻き込んで改善するアプローチです。これにより、「技術経営モデル」を定義し、多くの技術者や幹部が意識して運用できるようになります。

自社の技術経営に関する理解度が増し、関わる人が増えることにより層が厚くなります。自社の組織風土を改善し、技術経営が次世代に安心して継承されるようにしたいと思わる研究所責任者向けのコンサルティングです。

「技術経営モデル」不在の経営に関する問題意識

私は長年の研究開発部門の支援で必ず問題に直面してきました。

それは、その会社独自の「技術経営モデル」の不在です。

大企業には過去のヒット商品があります。ヒット商品があったから会社は大きくなりました。

「ヒット商品はなぜ作れたのか?」コレが自社の技術経営モデルです。

多くの会社で目の前の仕事を急ぐあまり、イノベーションを促進する余裕がない状態が続いています。

イノベーションを実現化するのは、常に若手・中堅・技術系幹部です。

促進するのは幹部を含めて全員です。

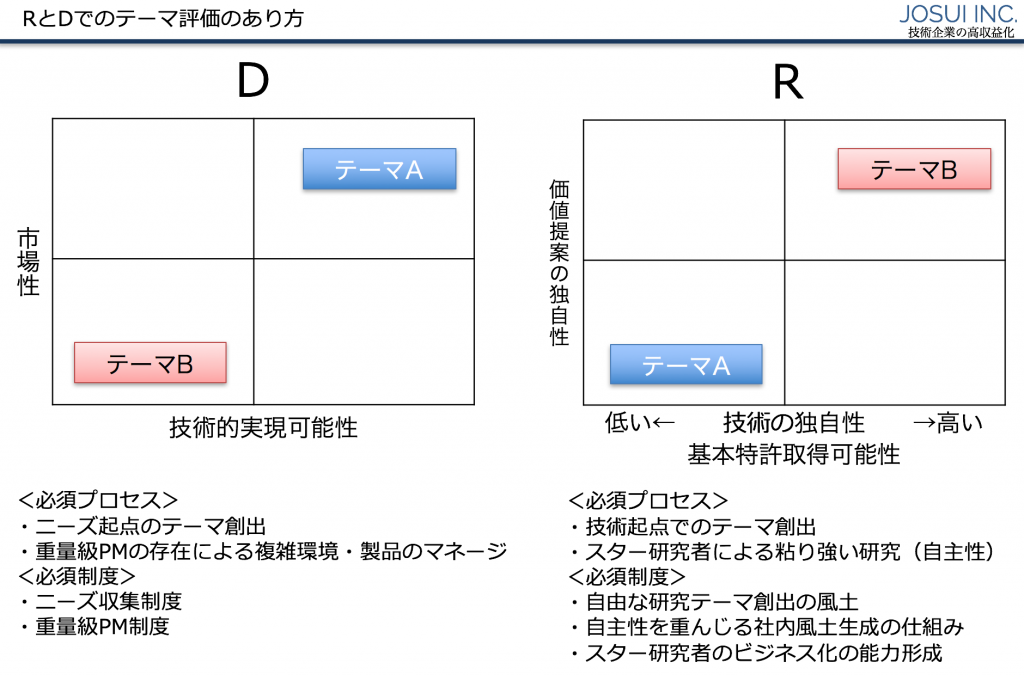

R(中長期テーマ)とD(短期テーマ)は異なる

上記のスライドの通り、R(中長期のテーマ)とD(短期のテーマ)は違うのです。

短期のテーマ(D)は、放っておいても出来ます。顧客要望だからです。

難しいのは中長期テーマ(R)です。

Rが継続して生み出せ、Dにつながる仕組みになっていますか?

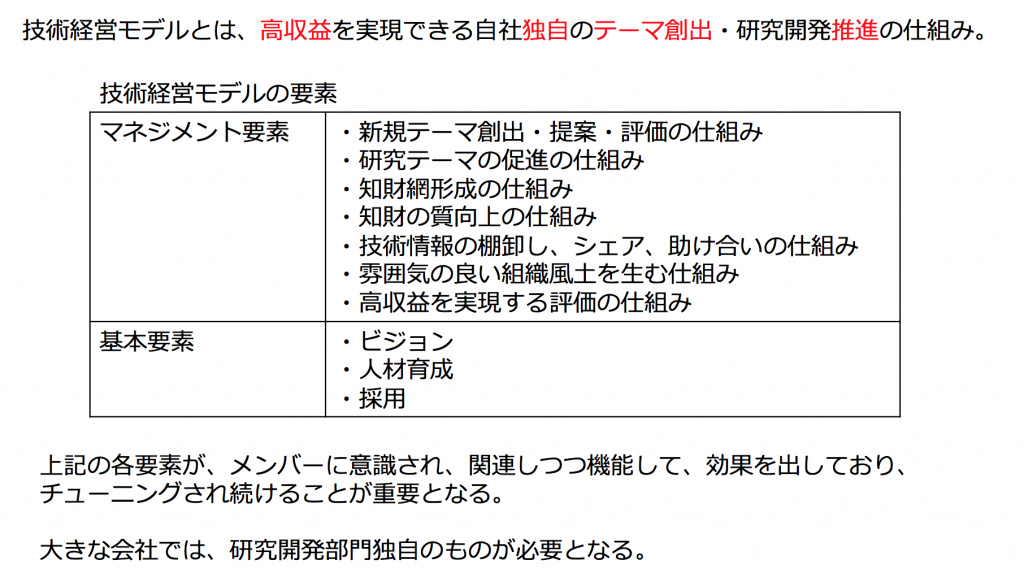

技術経営モデルとは?

技術経営モデル™とは、JOSUIの提案する言葉です。

技術経営モデルとは、高収益を実現できる自社独自のテーマ創出・研究開発推進の仕組みです。図に示した各要素が、メンバーに意識され、関連しつつ機能して、効果を出しており、チューニングされ続けることが重要となります。

また、大きな会社では、研究開発部門独自のものが必要となる。

技術経営モデル

技術経営モデルの例

経営者・経営幹部なら誰しもが、自社の技術経営モデルは理解しているはずです。

しかし、そもそも言葉にしにくいものなので、技術経営モデルが回っているかは評価しづらいのです。

技術経営モデルが回っているか(イノベーションを促進しているか)の評価は人間的・直感的・感覚的なものです。

解釈も多数存在し、技術経営に関する共通理解がなければできません。

有名な技術経営モデルに3Mの15%カルチャーがあります。

業務時間の15%は、上司に言われた研究ではなく、自ら考案した研究等に時間を使うことができるというもの。

15%カルチャーはルールではなくカルチャーであり、研究をすることもできれば、研究者の相互補助にも使うことが出来る事が知られています。

有名なホンダのワイガヤ、東レの大部屋主義も技術経営モデルの一つです。

研究開発部門を担う幹部はこうした著名事例の表層だけを見るだけでなく、全体として自社の技術経営モデルが回っているか(イノベーションを促進しているか)の視点で他社事例を見る必要があります。

技術経営モデルの仕組みの「構築」と「運用」の両方が大切

技術経営モデルは放置すると回らなくなります。

90年代末〜行われたソニーでの経営者の変更によってソニーらしさが失われた(イノベーションが起こらなくなった)ことは容易に想起できると思います。

イノベーションを起こす仕組みが技術経営モデルなのですが、これは放置すれば運用できなくなるのです。

優秀な経営者は、自らイノベーションを起こすのではなく、起こす仕組みを作っているのです。

カリスマ経営者は、それを無意識に作っている。

ソニーで言えば、盛田昭夫さん、大賀典雄さんなどの創業系の方々が思い起こされます。

一方、「カリスマ」とは呼ばれない人たちでも優秀な経営者はいます。

カリスマでなくても意識してイノベーションを起こす仕組みを作っています。

例えば、上述の3Mや東レでカリスマと呼ばれる人は思い浮かばないと思います。

なぜかと言えば、全体のレベルが高いために、1人に依存する必要がないのです。

そのため、カリスマとは呼ばれない。

言葉を変えると、全体で技術経営モデル(イノベーションを起こす仕組み)を作り、回しているのです。

そうした会社では、全員で「こうすべきだ」という合意形成ができます。

合意形成ができれば、決めたことを運用できるのです。

高収益な研究開発にはカタチがある

高収益な研究開発にはカタチがあります。ここで言うカタチが技術経営モデルです。

以下簡単に説明します。

キヤノンの技術経営モデル

キヤノンの技術経営モデルは、知財を軸にして高収益を実現するモデルです。

研究開発部門での知財創出プロセス・知財の利活用プロセスが大切となります。

キーエンスの技術経営モデル

キーエンスモデルは、顧客の潜在課題を解決するための商品開発によって高収益を実現するモデルです。

有名なコンサルティング営業を支える顧客の徹底勉強、営業と商品開発がうまく連動するための会議や商品開発の仕組みがキーエンスの技術経営モデルです。

3M・東レの技術経営モデル

3Mや東レの技術経営モデルは川上産業ならではの部分があります。

15%カルチャーや大部屋主義で新しいものが生み出しやすくなる仕組みもありますが、川上産業の弱点を克服する仕組みがあります。

川上産業の出口は常に川下産業です。川下産業と常にうまく連携しやすい仕組みがあるのです。

ファナックの技術経営モデル

ファナックの技術経営モデルはコストパフォーマンスである。

同じものを圧倒的な低原価で製造する技術を研究開発することにより、価格で市場支配権を握る。

自社が勝てる市場を選び、価格で勝つための研究開発をする。

コレがファナックの技術経営モデルで、比較的模倣しやすい技術経営モデルです。

自社はどのような技術経営モデルを目指すべきか?ベンチマークにより理解する。

現在、自社の技術経営モデルが共通理解され、意識されていない場合には、自社独自の技術経営モデルを定義する必要があります。

4つの技術経営モデルから自社に近いところを学びとり、ベンチマークを行うことがその近道となります。

技術経営モデルの定着と研究開発の活性化

自社独自の技術経営モデルを定着させれば研究開発を活性化させることに他なりません。

研究開発の活性化は、幹部支援のもと若手や中堅の活性化することに他なりません。

全てのマネージャーが総論賛成・各論「反対」ではなく、総論賛成・各論「賛成」になる改革を支援します。

イノベーションを促進する組織文化・行動習慣・当たり前は、「意図」しないと生まれません。

しかし、意図すれば変えることが出来ます。

改革の主役は研究開発部門の社員たちです。

自前で組織文化改革を進める研究開発責任者をご支援します。

協議と共創の場

状況が客観的に可視化された後は、現状について「どう思うか」を共有する場を設けます。

本音で語り合う場を通じて、相互理解を深めます。

この場で解決に際しての矛盾を出すことによって次のステップに進みます。

参加者全員で解決策を「共創」します。

組織文化は、トップや企画部門が主導する形で変えると永続しないのです。

一度共創すると、組織文化の共創が連綿と続いていき、イノベーティブな組織文化が根付いていきます。

自社独自の技術経営の仕組み

イノベーティブな組織文化を定着させるためには、一見すると合理的とは見えない仕組みが必要です。

仕組みには次のようなものがあり、仕組みによって定着するため、工数をかける理解と努力が必要となります。

【相互理解・合宿の仕組み化】

・相互理解の工夫 ・合宿の工夫 ・交流会の工夫

【調査の仕組み化】

・現状のサーベイの工夫 ・可視化の工夫 ・コミュニケーションの工夫

【業務上のルールの仕組み化】

・15%ルールの工夫 ・教育の工夫 ・人事評価の工夫

所要期間・ご準備いただくもの

所要期間は6ヶ月から2年(若しくはそれ以上)です。

ボトムアップ変革に対する組織トップの強いコミットメントが必要です。

また、必要に応じて書籍2,3冊を読んでいただく必要がありますので、ご予算を確保していただく必要があります。

費用は研究開発組織の大きさによってまちまちですので、お問い合わせください。

お問い合わせ

[Form id=”37″]