ROIC経営は、R&Dがやりたいことをやるチャンスだ

前のコラムで述べたように、開発にとってROEやROICは「選択と集中」の指針であるが、研究においては「資本配分設計の視点」として活用すべきものである。では、具体的にR&Dマネージャーはどう行動すべきか。工夫なしでは現場にとってROICは「押し付けられる指標」になる。ROICやROEを技術者の「自分ごと」に変えるには、納得できる動機付けが不可欠だ。

技術者の心に響く「自分ごと」とは何か。それは、「自分の仕事で会社が儲かる」「その成果が技術者としての市場価値になる」この2点に行き着く。要するに、儲かる仕事をやればよいのだ。やれば会社が儲かり自分は評価される、そんなテーマを実行することだ。

「儲からない仕事」が放置される構造を変えることは極めて重要である。筆者はかねてより、儲からないテーマのことを「ゾンビテーマ」と呼んできた。多くの企業でゾンビテーマが放置され、そこに貴重な資源が配分されている。これを正すためにこそ、ROICは使える。

どう使えるのか?ROICを持ち出すことで、「このテーマはやるべきか?」を再考し、現場にとって「儲からない仕事」ではなく「儲かる仕事」にリソースを集中できるようになる。このような動きが、結果として技術者の働き方を変え、R&Dの存在感を高めることにつながるのだ。

そう。ROIC経営をいい口実にしてR&Dがやりたいことをやる機会にすれば良いのだ。これまで儲からない仕事でも、顧客要望や営業要望に対応するとしてやらざるを得なかったかも知れない。しかし、今やそんな要望対応などどうでも良い。なぜか?もっと儲かる仕事をやること、それがROIC経営なのだから。

一般的によくあるROICの部門展開や数値化といった経営企画部や公認会計士がやりそうなことは聞き流しておけば良い。ROICは会計数字の圧力ではなく、儲からない仕事を減らしやりたい仕事にリソースを回すための武器として使うのが本流だ。この認識を現場と共有することこそ、R&Dマネージャーの役割である。

R&DマネージャーがROIC経営を導入するための現実的ステップ

では、いかにしてそれを実現するか。以下に、現場導入における具体的な手順を提示する。

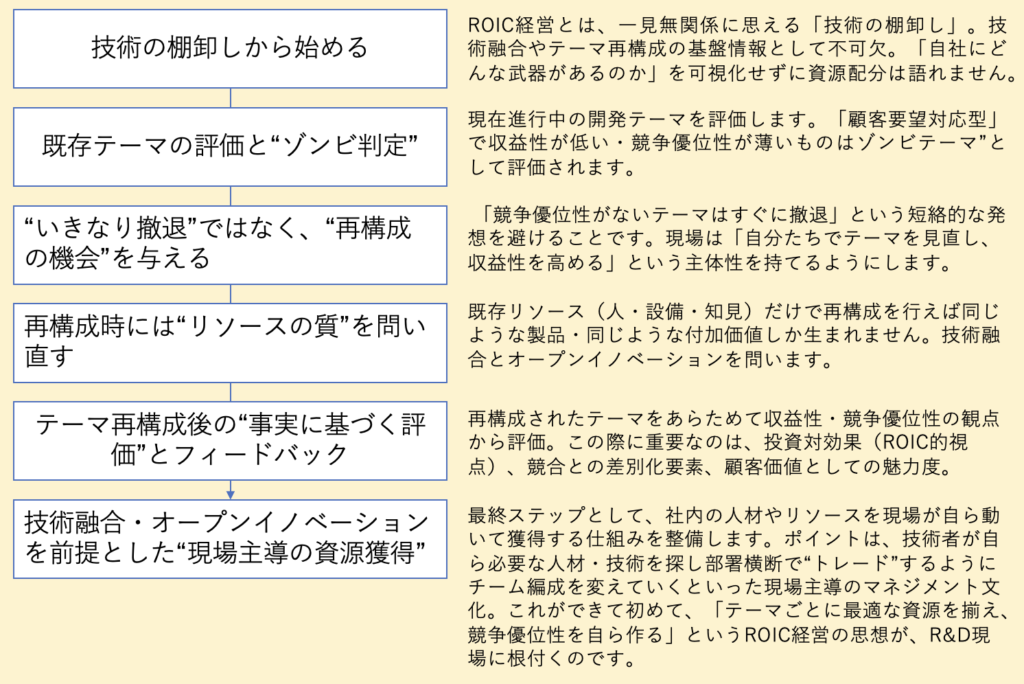

① 技術の棚卸しから始める

ROICとは一見無関係に思える「技術の棚卸し」から始めるべきだ。なぜなら、これは後述する技術融合やテーマ再構成のための基盤情報として不可欠だからである。自社が保有する技術要素を名称と内容の観点で網羅的に洗い出すことが求められる。この工程には一定の時間を要するが、「どのような武器を自社が持つのか」を可視化せずに資源配分を語ることはできない。

② 既存テーマの評価とゾンビ判定

次に必要となるのが、現在進行中の開発テーマの評価である。特に「顧客要望対応型」のテーマは収益性や競争優位性において課題を抱えるものが多い。にもかかわらず、現場では慣習として継続されているケースが大半である。ここに一旦立ち止まり、ROIC導入によって見直しの機会を提供することが第一歩となる。

③ いきなり撤退ではなく、再構成の機会を与える

ここで留意すべきは、「競争優位性がないなら即撤退」という短絡的な判断を避けることである。むしろ、技術者自身が営業と連携し、限られた資源と時間の中でテーマの再編集を行う機会を提供すべきである。これにより、技術者は「主体的にテーマを見直し、収益性を高める」という当事者意識を持つようになる。

④ 再構成時にはリソースの質を問い直す

再構成の過程では、既存のリソース(人材・設備・知見)だけに頼っていては、旧来と変わらぬ付加価値しか得られない。ここで鍵となるのが、技術融合(社内技術の組み合わせ)とオープンイノベーション(外部リソースとの連携)である。R&Dマネージャーはこのプロセスを促進する役割を担わなければならない。ここでこそ、技術の棚卸しが「実践的なヒント」として活きる。

⑤ テーマ再構成後の事実に基づく評価とフィードバック

再構成されたテーマは、収益性・競争優位性の観点から再評価されるべきである。その際には、投資対効果(ROIC的視点)、差別化要素、顧客価値といった尺度で評価される。競争優位性が得られない場合には、「投入資源が変わらない限り結果も変わらない」という現実を明確にフィードバックすることが重要である。この気づきを通じて、技術者は「差別化こそが自分たちの仕事である」と認識を新たにする。

⑥ 技術融合・オープンイノベーションを前提とした現場主導の資源獲得

最終段階では、現場が自らリソースを獲得していく仕組みを整えることが求められる。技術者が必要とする人材や技術を探し、部門横断的にチームを再編するなど、現場主導のマネジメント文化を育成していく。この段階に至って初めて、「テーマごとに最適な資源を揃え、競争優位性を構築する」というROIC経営の思想が現場に根付く。

まとめ:R&DマネージャーがROE向上に貢献する意味

R&Dマネージャーに求められるのは、「ROICという圧力」を現場にとっての「自分たちのやりたい仕事に転換する機械」へと変換することだ。この一連のプロセスは、決して一朝一夕に成果が出るものではない。しかし、上記のような流れで1〜2年のスパンで着実にR&Dの質を変革すれば、収益性およびROICへの説明力を高めることが可能だ。

ROICは本来、経営視点で資本をいかに活用し、いかに収益を生むかという効率性を問うものだ。この「経営の論理」をそのまま現場に持ち込めば、「R&Dに数字を押し付けるな」という反発が起こるのは当然だ。繰り返すが、この轍(てつ)は踏むべきではない。

しかし一方で、R&Dが「儲からない仕事を延々と続けている」「顧客要望対応に追われ、やりたいことができない」といった悩みを抱えていることもまた事実である。つまり、R&DにとってもROIC的な視点は必要不可欠なものである。

重要なのは、ROICを「上から降ってくる指標」として押し付けるのではなく、「儲かるテーマを実行するための道具」として再設計することである。せっかくの機会だ。単なる数値管理として仕事を増やすのではなく、「儲からない仕事を減らし、儲かる仕事をする」こと。それが、高いROEが求められる時代におけるR&Dマネジメントの本質であると確信する。

研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます

研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。

部署内でご回覧いただくことが可能です。

しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。

ご安心ください。

・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?

・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?

・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?

・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?

・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?

・新規事業化の体制構築を進めるには?

・最小で最大効果を得るための知財教育とは?