攻めの知財、守りの知財とは?

守りの知財とは?

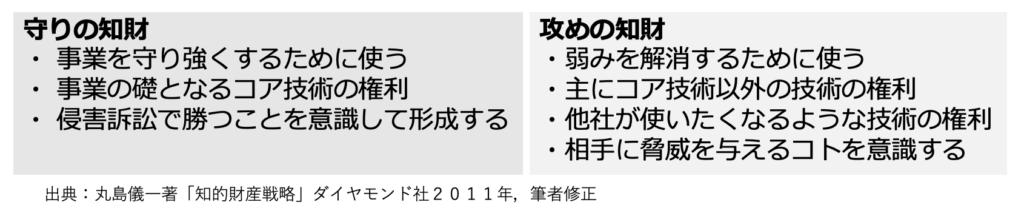

守りの知財とは、差異化要素を保護するための知財です。具体的には、特許・商標・意匠・著作権などを活用して、自社の技術やブランドが他社に模倣・侵害されることを防ぎます。これにより、競合との差を維持し、事業の安定や市場での優位性を確保することが可能になります。特に技術革新が激しい分野では、こうした保護の仕組みが経営上のリスクを軽減し、知財を防御的資産として機能させるうえで重要な役割を果たします。

攻めの知財とは?

攻めの知財とは、守りの知財以外のものであり、自社の技術やブランドを積極的に活用して競争優位を築くための知的財産を指しますが、この定義ではよく分かりません。以下の図であればよく分かるのではないでしょうか?

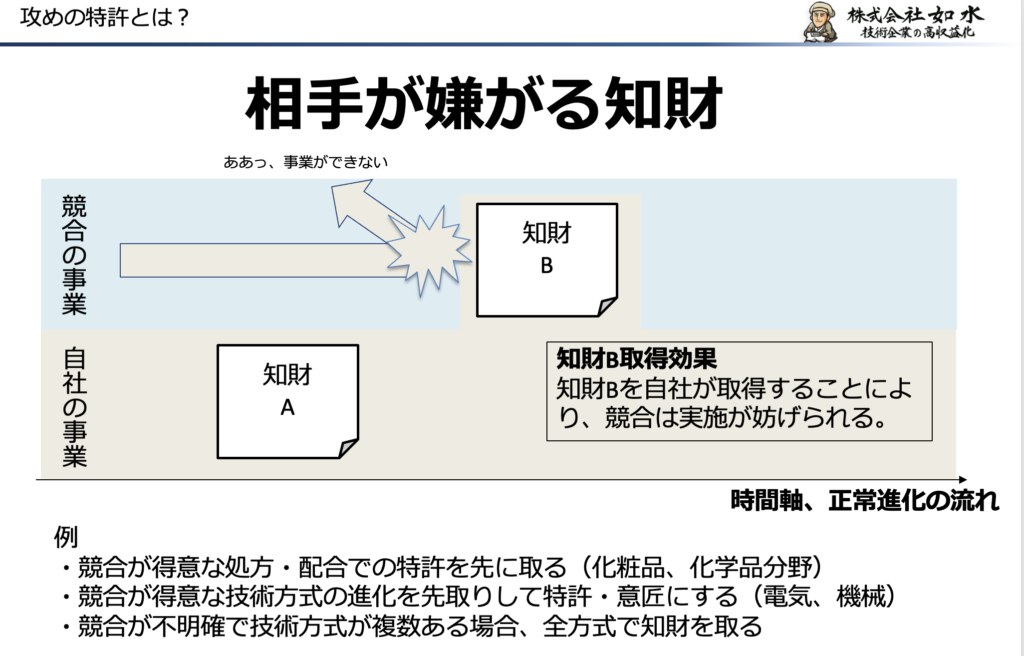

そう、「競合が嫌がる知財」です。

攻めの知財中でも重要な機能が、他社との交渉におけるカードとしての機能です。特許や商標などを保有することで、ライセンス交渉やアライアンス、M&Aの場面で発言力を高めたり、対等な立場を確保したりすることが可能になります。と言われても、多くの技術者にはピンとこないと思います。

守るための知財が“盾”だとすれば、攻めの知財は“武器”として他社に影響を与える存在であり、市場参入の加速、新規ビジネスの開拓、標準化戦略の推進など、企業成長に直結する戦略的資産ですとも言われますが、この説明も多くの技術者にとってピンとこないのではないのでしょうか?以下で説明します。

コア技術と攻め守りの知財の関係とは?

コア技術と攻め守りの知財の関係はどういうものでしょうか?

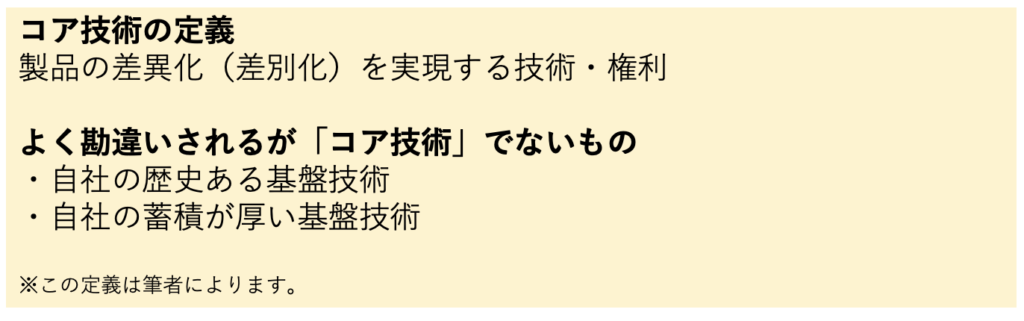

コア技術とは製品の差異化要素を発揮する技術です。顧客にとっての価値を生み出す源泉であり、競合他社には模倣が困難で、企業の中長期的な競争優位の基盤となります。この技術は製品性能や機能に直結することが多く、単なる要素技術や補完技術とは一線を画します。また、他の技術や事業領域へ応用可能な拡張性や波及効果を持つことも特徴であり、研究開発投資の重点領域として位置づけられます。企業にとっては、知財による保護と戦略的活用が不可欠な技術資産です。

コア技術とは、「製品の差異化要素を発揮する技術」を指します(これは筆者の定義です)。しかし、しばしば誤って「自社の基盤技術」や「歴史的に蓄積された技術」として扱われがちです。この誤解のまま、守りの特許戦略においても同様の定義で捉えると、本質を見誤ります。真のコア技術とは、顧客に価値をもたらす差異化を可能にするものであり、それが存在しない場合、コア技術も存在しないと考えるべきです。

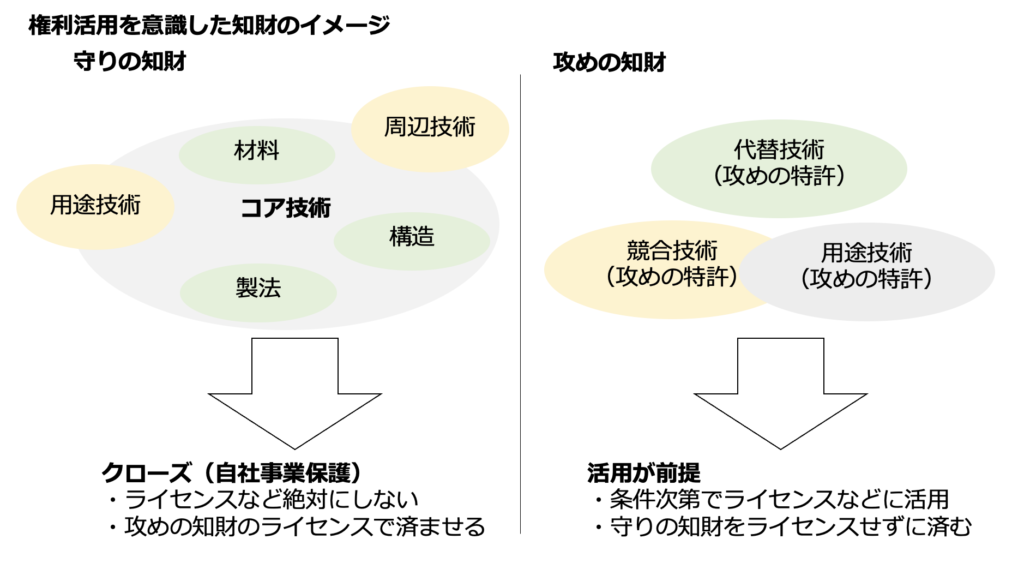

コア技術は多くの場合守りの知財です。攻めの知財は多くの場合、コア技術以外の技術を指します。

知財活用のイメージ

守りの特許の活用法

守りの知財とは、コア技術に関する権利を中心とした知的財産であり、主に自社の競争優位を守るために活用されます。ここでいうコア技術とは、製品の差異化要素を発揮する技術であり、顧客にとっての価値を直接的に生み出す重要な技術要素です。守りの知財は、そのようなコア技術が他社に模倣・侵害されることを防ぐために、特許や意匠、商標などの形で権利化され、市場における自社製品の独自性を維持し、利益を保護する役割を果たします。

守りの知財の活用は主に「排他性の確保」と「訴訟リスクの低減」にあります。特許を取得することで、競合他社が同様の技術を使って製品を開発・販売することを防ぎ、市場での競争を制限できます。これにより、自社の価格競争力やブランド価値が守られ、安定的な収益を確保することが可能になります。また、他社の特許を事前に調査し、自社技術が侵害していないことを確認することで、将来的な訴訟リスクを避け、事業継続の安全性を高める効果もあります。

ただし、ここで注意すべきなのは、「自社が長年保有してきた技術」や「汎用的な基盤技術」をそのままコア技術とみなして守りの知財戦略を組み立てると、本質を見誤る可能性がある点です。守りの知財はあくまで「差異化要素を発揮する技術」に関する権利であるべきで、それが存在しない場合、守るべき知財も存在しないという認識が必要です(こうした認識がないまま、攻めや守りと言っても意味がありません)。

このように、守りの知財はコア技術を知財で囲い込み、競争上の優位性と事業の安全性を維持・強化するための重要な経営資源であり、戦略的に位置づけられるべきものです。

攻めの特許の活用法

攻めの知財の典型的な活用例としては、①ライセンス交渉の材料、②他社の特許網への対抗手段、③新市場への参入障壁の構築、④M&Aや資本提携における知財価値の提示、⑤標準化活動における影響力の確保などが挙げられます。

たとえば、自社の非コア技術に関する特許を複数確保しておくことで、競合との交渉時に「取引材料」として提示し、対等な立場を確保することができます。これは、特に他社がコア領域の特許を多く保有している場合、自社が守勢に回らないための戦略的手段となります。

攻めの特許は具体的にどのような効果があるか?

自社の強みとなるコア技術が「A」だとします。そしてその技術Aを使って製品をつくろうとしている状況です。一方で、競合他社のコア技術は「B」です。ここで、自社があらかじめBに関連する技術について「B’」という特許を取得していたとすると、競合他社は自社のB’特許を使わざるを得ないため、「ライセンスしてほしい」と交渉してくることになります。つまり、B’特許が交渉のカードになります。

さらに、競合他社がこちらのA技術に改良を加えた「A’」という特許を取ってきた場合、通常は「A’とB’をお互いに使えるようにしませんか?」という形でクロスライセンスを提案してくる可能性があります。しかし、自社がすでに競合の主力であるBに対してB’特許を持っているなら、「B’はライセンスしてもよいが、A(自社のコア技術)についてはライセンスしない」という選択が可能になります。つまり、攻めの特許で交渉の主導権を握ることができるのです。いずれにせよ、ROICの向上につながることが期待できるでしょう。

攻めと守りの知財、どのように取得するのか?

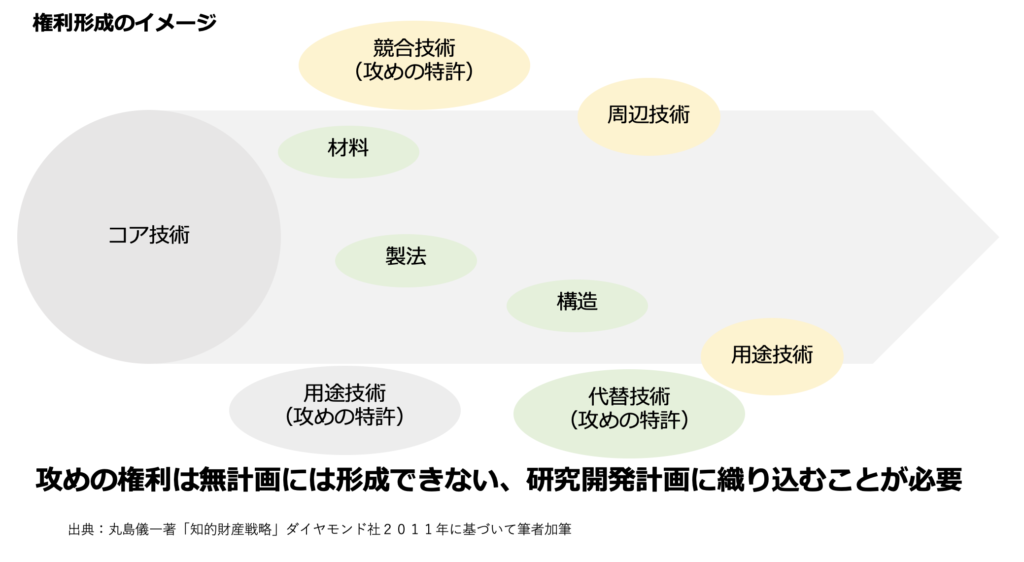

攻めの権利は無計画には形成できない

攻めの知財や守りの知財は、よく「どんな権利を持っているか」「どう使うか」といった“権利の使い方(奉仕)”の視点で語られます。しかし、実はそれ以前に重要なのが、“どうやってその権利をつくるか”という「権利のつくり方(形成)」の視点です。この部分が現場で共有されていないことが、大きな課題になっています。

攻めの知財は、競合が「ぜひ使いたい」あるいは「使われたら困る」と感じるような特許を狙って取得するものです。しかし、そうした権利は、偶然できるものではありません。研究開発の段階から、「どんな権利が競合に効くのか?」を意識して、戦略的に技術をつくり、発明として権利化していく必要があります。

一方で、自社がすでに保有している技術を改良したり、用途特許を出願したりする動きは、技術部門から自然に出てきます。そのため知財部としては「守りの知財」は比較的スムーズにカバーできます。しかし、このやり方だけでは“攻めの知財”は生まれません。

研究開発に織り込むことが必要

攻めの知財を実現するには、「どんな特許が競合にとって脅威になるか」をあらかじめ技術者と話し合い、その方向で研究開発を進める必要があります。ところが、現場では「そこまでやるの?」という反応が返ってくることも多く、技術者の意識が守りに偏っているのが現状です。

だからこそ、知財部は“知っている”だけではなく、“攻めの権利をどうつくるか”という具体的な実践ノウハウを持ち、技術者と連携して意識改革を促す役割を担わなければなりません。攻めの知財の鍵は、知財部と技術部の早期連携と、技術者への教育にあるのです。

研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます

研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。

部署内でご回覧いただくことが可能です。

しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。

ご安心ください。

・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?

・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?

・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?

・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?

・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?

・新規事業化の体制構築を進めるには?

・最小で最大効果を得るための知財教育とは?