ROIC経営の利点と欠点

ROIC経営は、企業の資本効率を高めるためのマネジメント制度であり、事業ポートフォリオの「新陳代謝」を促す役割を担っています。具体的には、収益性や成長性が一定の基準を満たさない事業について、売却・縮小・見直しなどの意思決定が行われ、企業全体としての資源配分が最適化されていく、とされており一面では正しいと言えます。

実際、ROICが資本コスト(WACC)を上回るかどうかは、企業価値に大きく関係しており、ROICが高い企業は市場から高い評価を受けやすくなっています。Morgan Stanleyの調査では、ROICが高い企業はEV/IC(企業価値/投下資本)比率も高く、逆に資本効率の低い事業は市場から資金を得にくくなる構造が明らかになっています。このように、ROIC経営は資源の集中と撤退を促す仕組みとして機能しています。

オムロンの事例

さらに、日本企業の一例としてオムロンでは、ROICを部門ごとのKPIにまでブレークダウンし、各部門が自律的に改善活動を行う体制を整備しています。これにより、現場レベルで「資本効率の悪い業務」を可視化し、改善や撤退といった判断が迅速に行えるようになっているとされますが、これには悪い面もあるようで、オムロンは24年4−9月期は赤字になりました。「ROIC経営が投資手控えにつながった」と反省されています。

要するに、ROIC経営は、単なる財務指標ではなく、経営判断や組織運営に深く関与する制度として実装されている一方、「ROIC必達」式のマネジメントを徹底することにより、投資手控えにも繋がりうるということです。運用は手探り段階にあると言えるでしょう。

ROICを研究開発に適用することの意義

上記の通り、ROICは「事業」の評価については運用されています。では、「研究開発」に対してはどうでしょうか?

ステージゲート法

研究開発領域においては、テーマの進捗や継続可否を評価する手法としてステージゲート法が広く用いられています。これは研究開発プロジェクトをいくつかの「ステージ(開発段階)」に分け、各ステージの終わりに「ゲート(評価関門)」を設けて、プロジェクトの進行可否を判断する仕組みです。各ゲートでは、「Go(継続)」「Kill(中止)」のいずれかの意思決定が行われるのが一般的です。

本来、評価の際には6つの評価項目①戦略との整合性、②競争優位性、③市場魅力度、④技術的実現可能性、⑤シナジー・コア技術活用、⑥財務的リターンとリスクが用いられますが、日本企業においてはこれらを「市場性」「技術性」「事業性(主に生産やサプライチェーン)」の3つに統合し、運用しているケースが一般的です。参考文献はこちら。

ステージゲート法の欠点

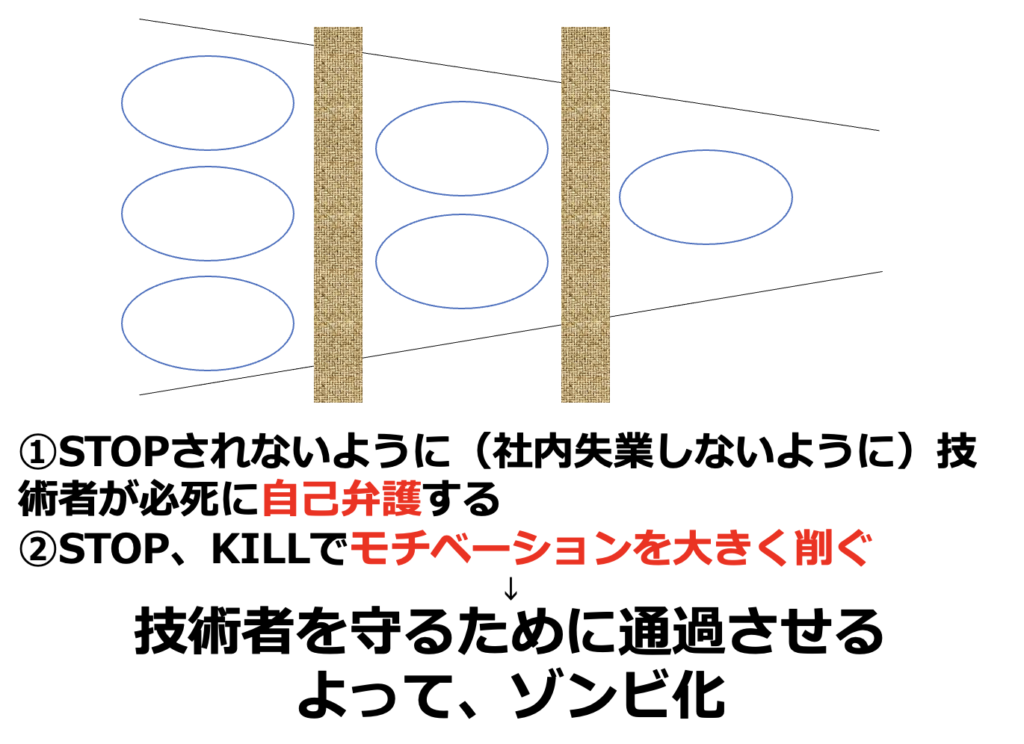

実務においては、技術者であるテーマオーナーが説明資料を作成し、プレゼンテーションを通じて評価者に判断を仰ぐ構造になっています。しかし、プレゼン資料がテーマを「通す」ことを目的に作成され、“都合のよい話”で美化される傾向があります。

その結果、評価者が本質を見抜きにくくなり、しかも申請者と同じ組織の同僚であることから厳格な評価がしづらくなっています。このような背景により、本来は不適格であるテーマが通過してしまうケースも少なくありません。テーマ評価についてお悩みの方はこちらをご覧ください。

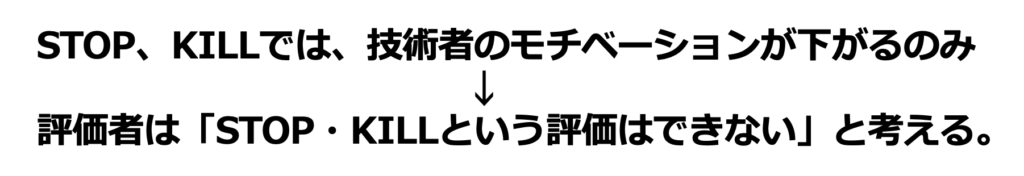

また、モチベーションを下げてしまうことを懸念する評価者の立場もあります。ステージゲートで不利な評価をすれば、担当する技術者が「社内失業者」になりかねず、モチベーションダウンを懸念しGOサインを出さざるを得ないと言う立場上の問題もあります。

ステージゲート法のとROIC経営の対立

このように、ROIC経営が資本効率に基づいた厳格な資源配分を促している一方で、ステージゲート法の運用は形骸化によりテーマを温存することが多く、両者の間には制度的なギャップが生まれている会社が多くなっています。本来であれば補完し合うべき両制度ですが、現状では対立的な構造にあると会社が多いでしょう。

そんな中で、「今後は研究開発テーマの評価にもROICの視点を導入し、より透明で客観的な評価基準を整備することが必要だ」という言説があるわけですが、一理あるように見えます。どう対処すべきでしょうか?

ROIC経営をR&Dに適用する3つのシナリオ

このような背景がある中で、ROIC経営を研究開発に持ち込むことはどのような意義をもたらすでしょうか? 3通りのケースが予想されます。

想定ケース1 ROICが徹底され、テーマがなくなるケース

ROIC経営は基本的には投資対効果を判断するものなので、投資がいくらなのかリターンがいくらなのかを明確にする必要があります。R&D関係者ならお分かりの通り、こうした数字的な判断にそぐわないテーマも多数ありますが、ROIC経営を徹底すれば数字的な判断にそぐわないと言う実情が無視される、強引な数値化が行われる、また数値化ができないものはテーマとして維持できないありが不採用とされるなどのマネジメントが行われることが予想されます。

かつてステージゲート法が導入されたときに同じことが起こった会社は少なくありません。 この時には技術者のモチベーションダウン、技術の枯渇(技術が伝承されなくなった)などの現象が起こりました。結果としてテーマがなくなった会社も多くあります。

ROIC経営でも同じことを起こすのでしょうか?

想定ケース2 テーマ温存が維持されるケース

ROICを適用してもなおテーマ温存が維持されるケースです。 財務部門よりも、営業部門が強い等の場合には、このようなことも起こり得るでしょう。このケースでは以下の3つのことが予想されます。

①テーマオーナーが説明する資料が単純に増えることが予想されます。ROIC経営は基本的には投資対効果を判断するものなので、投資がいくらなのかリターンがいくらなのかを 明確にする必要があるからです。

②投資対効果の説明資料もテーマオーナーのお手守りになることが予想されます。ステージゲートの説明資料だけでなく、ROIC用の投資対効果もお手盛りであれば、従来法と何ら変わることがないでしょう。

③ 「PBR1倍以上」「ROIC経営」が標榜される中で、こうした体制を維持する会社の経営者は退場させられることが予想されます。したがって、このケースは長続きせず、早晩、入れ替わった経営者がR&Dを評価することになるはずです。

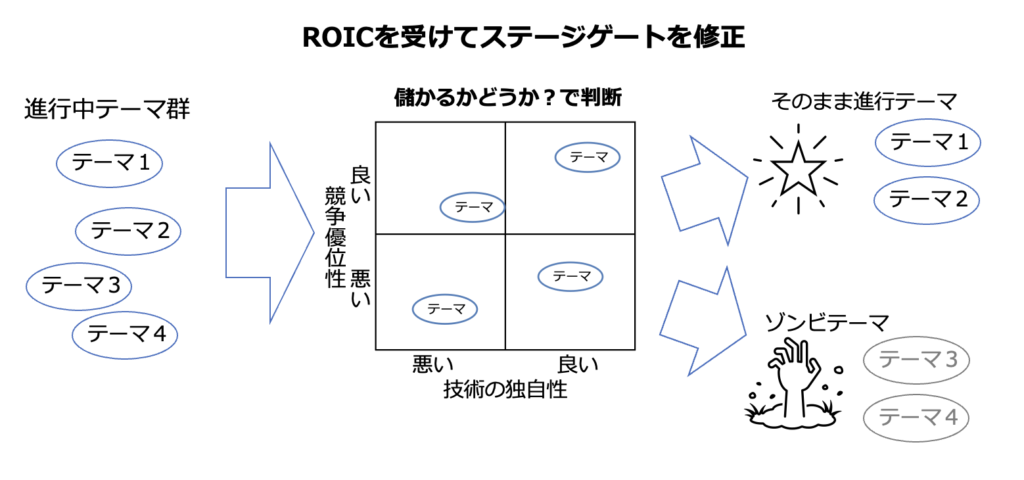

想定ケース3 ROICのエッセンスを取り入れながら、ステージゲートの運営を修正するケース

最も望ましいシナリオがこのケース3でしょう。すなわちステージゲートの運用において、お手盛りの説明や同僚・部下に対して否定的な評価をつけづらいこと等により形骸化してきたのを、このROIC経営経営のタイミングを生かして本来の運用にすることです。

本来の運用とは、ROICの数字化をテーマ評価に求めるものでは必ずしもありません。ROICは複雑になりがちですが、求めるものは投資対効果言い換えれば儲かるかです。儲かるかどうかの尺度を厳密に運用すればよいだけです。

儲かるかどうかの評価法は?

私は物事を全てシンプルに判断することが必要だと思うので、問題はそれほど難しくないと思いますし、複雑にするべきではないと思っています。とはいえ、ROICエッセンスを取り入れる上で、既存のテーマ評価制度のどこをどう修正すればいいのか、 実務においては悩ましい問題が生じると思います。それこそがR&Dマネージャーに必要な腕の見せどころと言えるでしょう。

儲かるかどうか?これは競争優位性という言葉に集約できるでしょう。競争優位性があるか(差異化戦略、コストリーダーシップ戦略の成否)をシンプルに評価すれば良いだけです。

まとめ

ROIC経営は、企業の資本効率を高め、事業の選択と集中を進める有力なマネジメント手法として注目されています。実際に市場評価との相関も高く、企業価値向上に寄与することが確認されています。一方で、「ROIC必達」を過度に意識すると、成長投資の手控えや事業の萎縮といった副作用も生じうることが、実例からも明らかになっています。

研究開発においては、従来のステージゲート法が形骸化し、テーマの実態を正しく評価できていないという課題が指摘されています。ROICの視点を導入することで、より客観的かつ合理的な評価の枠組みを整備することが期待される一方で、導入の仕方を誤ると、かえって技術の芽を摘み、組織の活力を損なうリスクもあります。

想定される未来には3つの方向性がありました。①ROICを形式的に適用し、数字で表現できないテーマが切り捨てられる、②ROICもお手盛りになり従来の問題が温存される、③ROICのエッセンスを取り入れつつ、ステージゲートの運用を本質的に修正する、の3つです。

最も望ましいのは、③のように、ROICの「儲かるかどうか」という本質をシンプルに取り入れ、ステージゲートの評価制度を健全に再設計することです。それには、R&Dマネージャーが判断力とバランス感覚を発揮し、現場と経営をつなぐ「翻訳者」としての役割を果たすことが求められます。

ROIC経営と研究開発評価の融合はまだ途上にありますが、変革の契機であることは間違いありません。今後の制度設計の巧拙が、企業のイノベーションと成長の鍵を握るでしょう。

研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます

研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。

部署内でご回覧いただくことが可能です。

しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。

ご安心ください。

・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?

・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?

・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?

・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?

・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?

・新規事業化の体制構築を進めるには?

・最小で最大効果を得るための知財教育とは?