技術者の多くが特許に苦労したことがあるはずだ。思った通りの権利が取れない、取れないのに事業を始めていいのか、迷うことはあるだろう。今日はそんな迷いが出た時に参考となる事例が出たので共有しようと思う。

昨年から今年はじめにかけて櫻井翔氏が出演するテレビCMによって認知度を高めたリカバリーウェア「BAKUNE」。40代のタレントを広告に起用して同年代を主なターゲットとし、「寝ている間に疲労が回復する」というメッセージを訴求している。記憶にある方も多いのではないだろうか?

「寝ているだけで疲労が回復する」という主張は、直感的には信じがたく、疑念を抱かれても不思議ではない。信頼性の高い著名人を起用した広告展開は、懐疑心を和らげるうえで有効な戦略だったと思う。BAKUNEのホームページによると、その仕組みは繊維に練り込まれたセラミックによって遠赤外線を輻射し、それが血行を促進し疲労回復を助けるという。

実際にCMを見て購入を検討した消費者も多いだろうが、価格面で購入をためらった人も少なくないはずだ。筆者もその一人である。効果が確かかどうか分からないのに2万円以上のパジャマを購入するのは心理的ハードルが高い。比較対象としてこうした機能性のない一般のパジャマを調べてみると、オンライン通販サイトで販売されているパジャマは3,4千円というところだ。

このコラム執筆は25年7月。BAKUNEの広告宣伝は一通り終了して認知が終わった気がするが、この段階でBAKUNEに関するコラムを書く理由は、関連特許が公開されたからだ(特開2025-33810、出願人 株式会社TENTIAL(BAKUNE運営会社)、公開日2025年3月13日)。特許は読むのが難しいため以下の部分は読まなくていいのだが、請求項1は以下の様になっている。

BAKUNEの知財戦略は?

| 【請求項1】 人の少なくとも一部を対象部として、当該対象部に接触する多層布地において、 前記対象部に触れる第1層と、 前記第1層に対して前記対象部とは反対側に配置され、前記対象部とは非接触の第2層 と、 を備え、 前記第1層は、非ポリエステルの繊維で織られる布地で構成され、 前記第2層は、ポリエステルを含む1種以上の繊維で織られる布地で構成されている、多層布地。 |

要するに、対象部(身体)に接触する布地は肌に触れる第1層が非ポリエステル繊維、外側の第2層がポリエステルを含む繊維で構成されていると記載されている。つまり、肌に触れる面はコットンなどの天然繊維、機能面はポリエステルなどの化学繊維で出すという、いわば一般的なアパレルの構成である。

【発明が解決する課題】には「アレルギーの発生を抑制しつつ化学繊維で実現可能となる機能を発揮させることが可能な、多層布地及び被覆品を提供すること」と記載がある。繊維に練り込んだセラミックの記載がなく、一見するとBAKUNEに関する特許ではないようだ。

しかし読み進めると、BAKUNEの核と思われる「セラミック練り込み繊維」が請求項7に登場する。請求項7では、第2層のポリエステル繊維にセラミックが練り込まれていることが記載されている。

| 【請求項7】 前記第2層の前記ポリエステルの繊維は、セラミクスが練り込まれている、 請求項6に記載の多層布地。 |

筆者の独断と偏見になるが、特許という限られた情報からBAKUNE経営者の出願意図を言語化すると、おそらく以下の2点が挙げられるだろう。

① セラミックの練り込み自体は公知技術であり、特許性を主張しにくいため、上位請求項とすることはできない(だから請求項7へ)。

② なんとか特許にできる点がないかと考えたところ、肌に触れる層を(コットンなどの)非ポリエステルとする重ね生地構成でアレルギー軽減などをうたいセラミック練り込み以外の点で特許の成立を目指すことにした。

上記の独断と偏見に至る理由は次のとおりだ。

BAKUNEの知財戦略を読み解く

まず、 セラミックを練り込んだ繊維の技術や、知的財産については、公知技術であり自社のものではないと言うことが明確であるために、その点について特許出願をすることができないとわかっていたはずだ。

次に「アレルギー軽減」について。肌に触れる面に天然繊維を配置して肌ざわりを良くして、機能素材(化学繊維)を肌に触れない部分で利用する設計は、従来のアパレル業界において広く採用されてきた方法だ。速乾性、吸収性などを高めるために広く利用される。とは言え、筆者がざっと調べた限りでは、重ね生地構造なら公知文献は薄い。以上2点から、BAKUNEは上記のような出願に至ったと考えるのが自然だ。

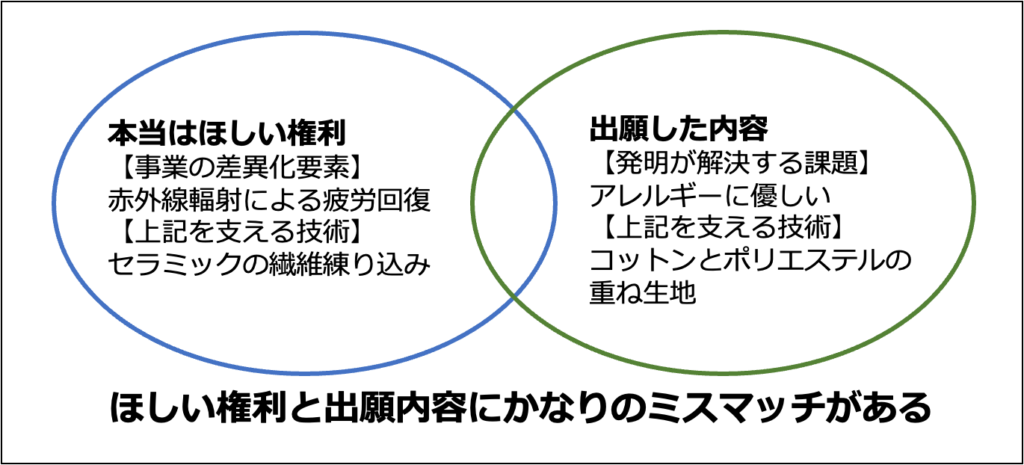

事業と特許の関係を整理すると以下の図のようになる。BAKUNEの核となる疲労回復そのものの技術については特許が出願されておらず、「アレルギーに優しい」というBAKUNEの売りとは思えない部分に関して特許を出願しており、以下の理由でその成立についても怪しい、というのがBAKUNE特許を見た感想だ。

簡単に特許性について検討すると、請求項1の特徴は混紡によるものではなく、多層布地(重ね生地)となっている。この特許は重ね生地として衣類を作る場合の特徴を請求項1から6まで並べているように見える。筆者は衣類の専門家ではないので、この重ね生地で衣類について専門的な知見はないが、パジャマやガーゼなどでは非常に一般的なものではないかと推察される。ただしズバリそのものの特許文献は見当たらない。

登録可能性については、「アレルギーに優しい」をうたう請求項1などついては新規性・進歩性を問われ拒絶される可能性が高いと思う。BAKUNEの中核であると思われる「疲労回復」については請求項7にあるが、上位請求項にぶら下がった内容なので権利範囲は狭くなるだろう。

経営者の意図はなにか?

以上のように事業意図と知財意図がズレてしまったBAKUNE。一体どのような理由で事業を開始したのだろうか?技術者的にも知財が取りづらく苦し紛れの特許を出してしまうこともあるだろうから参考になるのではないだろうか。

上記の通り、仮に特許が成立したとしても模倣を防ぐのはほぼ不可能。さらに、現在、「リカバリーウェア」という一般名称は徐々に定着しつつあり、既に他社による類似製品も市場に現れている。生産設備の面でも、セラミックをポリエステルに練り込む技術は改修・保守をすれば既存設備で対応可能であるため、大きな障壁とはならない。

したがって、BAKUNEの競争環境は厳しさを増すと予想される。安価な類似品が国内外のブランドや小売プライベートブランドから発売され、大衆化が進む可能性がある。具体的には、リカバリーウエアが、ユニクロやグンゼなどのブランドからも発売され、数千円程度で販売されるだろう。

消費者的にはありがたい話ではあるものの、経営者的にはあってほしくないシナリオだろう。しかし、BAKUNEの経営者であれば、この程度の見通しはついていたはずだ。創業期の独占状況が早期に終わることは予見可能だったというわけだ。では、創業期の高価格が模倣されることによって維持できず競争の海になることを知った上で事業を始めた理由は何だったのか?2つの理由が考えられる。

一つは、そもそも知財や技術をコアコンピタンスとせず化粧品メーカーやハイブランドのように広告・ブランド力で差別化を図ろうとしていたからだ。すなわち、原価に比べて高い価格で商品を販売できる「広告宣伝力」こそが、最大の武器であるという戦略だ。このモデルなら特許という知財の重要性は高くない。著名タレント起用の宣伝はこの方向性を裏付けるものだ。

もうひとつは、機能性商品を次々と生み出す「商品企画力」をコアコンピタンスとした事業展開である。一般的なメーカー経営にも近いので知財の重要性は高いものの次々に商品を企画できるので一つ一つの商品についての知財はそれほど重要ではないと考えるのだ。こちらは小売のPBブランド(例えば、アイリスオーヤマやニトリ)のような商品開発だとイメージしやすいのではないか。

BAKUNEを運営するTENTIALのホームページには「R&D(研究開発)」の記載があり、 介護施設や大学等との共同研究の成果が記載されている。共同研究の成果次第で商品化されるとともに、共同研究の成果で「効果が実証済み」ということで紹介されるのだろう。その他、掛け布団やサンダルなど、パジャマ以外の製品も視野に入れていることが読み取れる。つまり、新しい課題解決型の商品を次々と市場に投入していくことに自信があったから特許に少々問題があっても創業したのかも知れない。

さらにBAKUNEのホームページを見るとベビー用品が用意されていた。セラミックを練り込んだ繊維でできたベビー用ブランケットで贈答用商品。リカバリーウエアとは一見関連性がないように見えるものの、BAKUNEが高級品というイメージは定着したかも知れず、広告宣伝力で高価格帯を実現する上記の戦略にも合致すると踏んだのかも知れない。

技術者の示唆

以上のように、BAKUNE経営者の創業の意図を読んできたものの、特許で事業を保護するという意図は強くはないようだ。しかし、BAKUNEは上記の2つをコア・コンピタンスとして高収益を実現しようとしているように見える。つまり、広告宣伝力や商品企画力だ。

さて、BAKUNE事例の技術者への示唆は何だろうか?

担当する商品または事業のコアコンピタンスはなにかを考えて伸ばすことだ。伝統的なメーカー経営では他社の模倣を防ぐために特許を取りたいと思っているはずだし、今もそうしたオペレーションが続いている会社は多いだろう。

しかし、会社が古くなればなるほど知財は取りにくくなる(先行技術が増えるため)。そうなった時、あなたの会社のコアコンピタンスは従来通り技術と狭い知財なのだろうか? 外部環境が全く異なる世界になっているのに、会社のオペレーションは変わらないと言う現実はよくある話だ。

同じことを続けていれば時間の経過とともには先行技術は多くなり、知財の質は悪くなる。従来通りの技術で従来通りの開発を続けても、取れる特許は猫の額のようなものでそれで競合は排除できず利益は低いままだ。

BAKUNEは、コアコンピタンスを広告宣伝力や商品企画力にシフトしてものづくりを続けるようだ。それで高収益が続くのか?我々はそのチャレンジを横目に見ながら、自らのチャレンジをしたいものだ。

新しい取り組みをしなければ、未来は無い。BAKUNEは技術面知財面で苦しいながらも新しい取り組みをして弱みを補おうとしているように見える。技術者も、何らかの新しい取り組みを通じて高収益に貢献していきたいものだ。

研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます

研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。

部署内でご回覧いただくことが可能です。

しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。

ご安心ください。

・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?

・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?

・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?

・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?

・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?

・新規事業化の体制構築を進めるには?

・最小で最大効果を得るための知財教育とは?